莫高窟第45窟。

新甘肃·每日甘肃网记者 王梓懿

文物,是历史的见证,浓缩着时间厚重,承载历史与文化的脉动;

博物馆,是一扇窗口,凝练着历史文明,连接过去与未来的桥梁。

甘肃,这柄坐落在祖国西北大地上的玉如意,是华夏文明的重要发祥地,是中华民族重要的文化资源宝库。

历史格外厚爱这片土地——从人文始祖伏羲一画开天肇启华夏文明曙光,到从8000年前的新石器时代,到周秦崛起,古丝绸之路丰富的历史遗迹和回响的英雄传说……这片广袤的大地上上演着一幕幕波澜壮阔的历史画卷。

今年以来,甘肃文博事业惊喜频出:礼县四角平遗址入选十大考古新发现;甘肃2项展览获得全国博物馆十大精品展奖;6所博物馆入选第五批国家一级博物馆……

甘肃在持续推进中华文明探源工程中,全力助推全省博物馆纪念馆事业高质量发展,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔天地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,让古老的文化遗产在中华大地焕发新的时代光彩。

以物观史 让文明传承发扬

打开一座城的方式是什么?

“去博物馆”已然成为当下众多游客的首要选择。

近年来,参观博物馆成为一种生活方式,也成为人们与历史对话的最好途径。

2024年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动上,第二十一届(2023年度)全国博物馆十大陈列展览精品在现场揭晓。其中,由甘肃省简牍博物馆展出的“简述中国”荣获精品奖。

简牍博物馆。

简牍是中华民族珍贵的历史文化遗产。作为简牍大省,甘肃百余年间已有30多批次8万多枚历代简牍出土。这些珍贵的简牍,是甘肃省独特的文化标识,呈现出中华文明的灿烂成就以及对世界文明的重大贡献,彰显着文明的魅力。

置身于甘肃简牍博物馆,一片片简牍将观众带回千年时空,一幕幕边塞生活情景跃然简上。丝路古道的峥嵘岁月和万千故事便徐徐展开于眼前……

岁月失语,唯石能言。

作为目前全国汉简藏量最大的专题类博物馆,甘肃简牍博物馆现有藏品50129件(组),包括从秦代至魏晋时期的简牍近4万枚,以及与简牍相伴出土的纸张、纺织品、木器、漆器、铁器、骨器、陶器等文物1万余件。

“这里是大家了解中国传统文化的又一个窗口,又一个平台。它让深藏在研究所的简牍文献,走进大众视野。”甘肃简牍博物馆馆长朱建军说道。

然而,想要传承发扬历史文化遗产,不仅仅依托于人们对文物的主动靠近与追寻,更在于缩短“遗产”与现代生活的距离,让“遗产”活在当下,活在人们生活中。

敦煌研究院的“丝路光华——敦煌石窟艺术特展”在台湾高雄开展。

作为甘肃荣获第二十一届(2023年度)全国博物馆十大陈列展览精品的“并蒂花”之一:敦煌研究院的“丝路光华——敦煌石窟艺术特展”入选十大博物馆国际港澳台合作奖。

佛教交流作为文化交流的重要组成部分,在两岸交流中扮演着重要角色。

2024年初,“丝路光华——敦煌石窟艺术特展”在台湾高雄佛光山佛陀纪念馆开展。展览复制敦煌莫高窟洞窟2座、中心塔柱1座,文物、临本、多媒体影片等共120余件(套),多方位展示敦煌石窟艺术,讲述敦煌石窟营建与发展历史,展现佛教艺术特色和世俗生活百态。

本次展览让广大台湾同胞重温丝绸之路的永恒魅力,体味中华文化开放包容、吐故纳新的持久生命力,感受两岸交流中的中华历史之音、文化之美和同胞之谊。

现场体验敦煌文化项目。

以物观史,博物致知。在一幅幅古迹、一件件实物、一页页典籍的映照下,时间和空间在这里凝固,也正是在这个过程中,文物的生命力在唤醒。推进文博事业高质量发展,就是在守好用好历史遗产,让灿烂的文明之光薪火相传。

文物保护 让历史继续书写

在“文博热”持续升温的背后,是什么在支撑着文博事业的不断延续与发展?

将目光探向源头,文物考古研究工作便赫然出现在眼前。

认识历史离不开考古学。日前,甘肃礼县四角坪遗址入选2023年度全国十大考古新发现。素有“秦人故里”之称的礼县,一瞬间便吸引了全世界的目光。

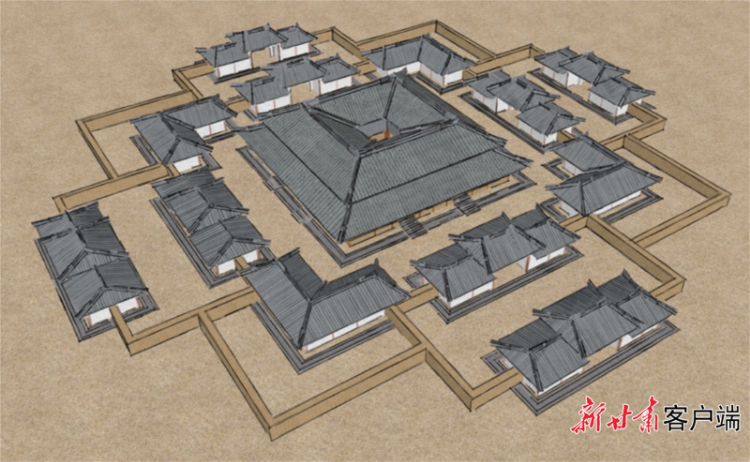

从不起眼的平坦“山头”,到始皇帝西巡准备的宗庙祭祀场所。四角坪遗址历经四年发掘,终于揭开了历史的神秘面纱——

它是国内罕见的规模宏大、格局规整的秦代大型礼制性建筑群,是秦帝国时期的标志性建筑,完善了中国古代祭祀建筑体系的链条,在中国古代建筑史上具有重大意义。更重要的是,四角坪遗址是国家祭祀变革与中国“大一统”历史进程的物化载体,体现了中国古代统一国家形成初期的风格和气魄。

四角坪遗址考古发掘是早期秦文化项目的延续。2004年,为探索秦文化的渊源、了解早期秦文化的面貌、寻找早期秦人的都邑和陵墓、探索秦戎关系等重大学术问题,甘肃省文物考古研究所、中国国家博物馆、陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院、西北大学文化遗产学院五家单位成立了早期秦文化研究项目组,并组建了联合考古队,截至目前已经20周年。

历史从未消逝,只是交错在不同的时空里,静静等待我们去探索和发现。

甘肃是中华文明的重要发祥地之一,是华夏文明形成发展的关键区域,也是东西方文明交流交融的重要舞台。近年来,我省强化文物保护传承利用——

2月22日,全省文物工作会议在兰州召开。会议强调要着力把甘肃建设成为文物保护研究的示范区、传承发展的创新区。要深入实施文物保护提质行动,着力守护中华文化根脉。

5月10日,甘肃省第四次全国文物普查野外调查在嘉峪关市启动。第四次全国文物普查是“十四五”期间最大规模的文物保护行动,也是推动文物事业高质量发展的必要举措。

持续扎实推进中华文明探源工程和“考古中国”重大项目,我省开展人类起源与演化、农业起源与扩散、文明起源与传播、国家起源与发展、民族交流交往交融等系列重大考古工作,在探源揭本、以史鉴今上实现更大突破。

截至目前,甘肃已经有甘肃敦煌市汉悬泉置遗址、甘肃礼县大堡子山遗址、甘肃张家川马家塬战国墓地发掘项目、甘肃临潭陈旗磨沟齐家文化墓地考古发掘项目、甘肃敦煌旱峡玉矿遗址考古发掘项目、甘肃武威吐谷浑王族墓葬群考古发掘项目、甘肃礼县四角坪遗址等7个考古项目入选全国十大考古发现。

文物保护,功在当代,利在千秋。

这些星散在广阔大地上、绵延于岁月长河中的历史文物,凝聚着先民的智慧,见证着悠久古老的文明。它们穿过尘土与时间的缝隙,为中华民族伟大复兴注入强大精神动力。

数字文博 让过去拥有未来

“收合时为三足圆鼎,内盛燃灯时所用的油料;用灯时,将双键支起,封口严密不溢油,为贵族出行时使用的灯。”近日,在甘肃省博物馆二楼丝绸之路文明展中,讲解员正在讲述着一尊战国时期的鼎形铜灯。

一旁的文物展示柜上,动画演绎重现着当时的使用场景。来往的观众被深深吸引,静态的文物不再只是陈列,而是可以通过数字化的演示,多角度、多形式地进行呈现。

“这个动画演示采用了透明屏幕技术,基于文物三维数据制作的动画,这种透明液晶触摸新型展示方式,是国内首次使用的LED冷光源OLED透明液晶触摸膜展柜技术。”甘肃省博物馆数字化部主任李延强介绍,这种全国首创虚实融合展示技术,目前被国内多家博物馆效仿使用。

文博事业作为文化传承和弘扬的重要平台,正肩负起传承博大精深文化的使命。

而高质量发展必须伴随着创新。运用现代科技手段,以数字化、互联网、虚拟现实等新技术手段,让历史文物以全新的面貌展现于观众眼前;构建在线博物馆、数字图书馆等平台,让人们在无须跨越时空和地域的限制下,领略到丰富多彩的文化遗产,从而见证文化的华章。

近年来,甘肃在推动文博事业数字化发展取得了显著成就。5月18日,甘肃简牍博物馆发布《边塞人家》《简述丝路》两套线上数字展览,加之此前先行上线的《简牍时代》《书于简帛》两套线上数字展览,甘肃简牍博物馆线上数字展览全面上线,让观众足不出户在方寸简牍间领略中华优秀传统文化;

甘肃省博物馆馆藏文物8万多件(套),通过数字化展示,文物的“出镜率”得到大幅度提升。该馆利用大量数字资源成功打造文物数字化展览,如“丝绸之路文明”数字化展览,已赴俄罗斯、埃及、尼日利亚、蒙古国等地展出,累计参观量近10万人次;

同时,甘肃不仅在数字化展示上下足了功夫,还积极探索数字化技术在文物保护方面的应用。通过3D扫描技术和虚拟现实技术,对历史建筑和古老文物进行数字化保护和修复,大大提高了保护效率,降低了对文物的操作干扰和损坏风险。

敦煌莫高窟,是中国石窟艺术中的瑰宝。由国家文物局指导、敦煌研究院与腾讯联合打造的超时空参与式博物馆——“数字藏经洞”生动再现了敦煌藏经洞及其百年前室藏6万余卷珍贵文物的历史场景。上线一周内就有超过1400万用户进入小程序体验。

书写新时代甘肃文物事业高质量发展的新篇章,需要以科技的力量赋能文物保护,以创意的活水激发文化创新,为文博事业注入新的活力和魅力。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2023年09月03日【喜迎第六届敦煌文博会】敦煌 一张走向世界的“甘肃名片”

- 2023年09月06日以文见史 用《读者》解码敦煌文博会的另一种“打开方式”

- 2023年09月05日【喜迎第六届敦煌文博会】记者手记:九月敦煌 热情拥抱世界

- 2023年09月06日【喜迎第六届敦煌文博会】民间艺术“匠师”的敦煌情结