兰州非遗 文化瑰宝

兰州太平鼓 资料图

王冰迪

久居兰州,我不仅欣赏这座繁华都市的独特魅力,更沉醉于兰州丰富多彩的民间文化,尤其是那些珍贵的非物质文化遗产。夜深人静时,闭上眼睛,脑海里便浮现出一幕幕动人的画面:一排排高高跷舞者在眼前轻盈走过;一座座古老的水车在黄河岸边缓缓转动,吟唱着悠远的曲谣;声响震天的太平鼓,奏响铿锵的乐章;精致的葫芦,在时光中诉说着古老的传奇……当然,兰州的非遗项目远不止这些,它们灿若星辰,令人叹为观止。它们犹如黄河上盛开的一朵朵玫瑰,绽放着独特的光彩,照亮了这座古老而现代的城市。

太平鼓气势雄壮

兰州太平鼓表演 丁凯

“蓝天白云黄土情,高原汉子擂太平,霹雳惊雷响万里,脚下腾起五洲云。”兰州太平鼓素有“天下第一鼓”的美誉,又与安塞腰鼓、威风锣鼓、开封盘鼓、凤阳花鼓并称为“中华五鼓”,是国家级非物质文化遗产代表性项目。

鼓呈圆筒形,鼓身高70至75厘米,鼓面径长45至50厘米,鼓重19至22公斤,双面蒙牛皮,绘有二龙戏珠等图案,鼓带较长,可挎在肩上,便于击打,同时又可将鼓抛向任何一个方向,其成员一般为24至48人,多的达108人。

太平鼓表演时,队员们整齐地排成一个方队,在旗帜指挥下,开始舒缓地表演起来。随着指挥速度的加快,队员们开始飞舞起来,鼓声也随之变得激昂,好似黄河奔涌,又如万马从山坡上奔腾而下。

兰州太平鼓,在民间又称背鼓、武鼓、筒子鼓等,直到20世纪90年代,经过统一的规范,才正名为“兰州太平鼓”。

兰州太平鼓,在民间有这样的传说:明朝初年,朱元璋令徐达等将西征,收复了庆阳和临洮后一举将兰州城攻下。唯有黄河北王保保城有元军坚守,久攻不下。时逢元宵佳节,徐达设计,命将士装扮成社火队,将兵器藏于鼓中混入城中。随着一声炮响,城内外将士里应外合击败元军,收复城池。为了庆祝胜利,愿天下太平,即取此鼓名为太平鼓。

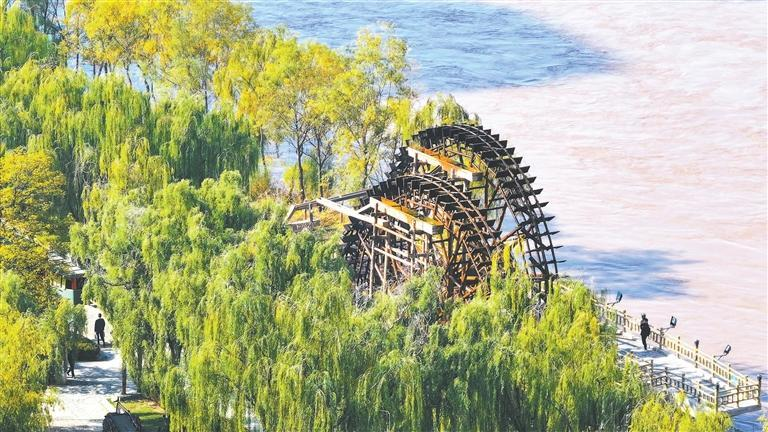

水车悠悠说传奇

兰州水车 马伊星

因为一架架水车,兰州这座城市不仅有了一种历经沧桑的古老感,更有了一种喷薄而出的灵气。在中国悠久的历史中,水车堪称作用颇大的发明之一。兰州黄河大水车的制作技艺更是国家级非物质文化遗产代表性项目。

水车为当时的经济发展作出了重要贡献。据《后汉书》记载,东汉末年灵帝命毕岚造“翻车”,已有轮轴、槽板等基本装置。又有一说是三国时,魏国的马均也制造过“翻车”。这里所说的“翻车”,就是目前我们所见到的水车的雏形。

相关文献记载,兰州水车历史悠久,起源于明朝,是兰州黄河沿岸古老的提灌工具。据《重修皋兰县志》记载,兰州水车由明代兰州段家滩人段续所创。该文献中写道:“续里居时,创翻车,倒挽河流,以灌田,致有巧思。船河农民皆仿效焉。”段续,字绍先,明嘉靖二年进士,年轻时一直在外省为官。晚年回归故里,致力于水车的仿制,经过多次反复,终于在嘉靖三十五年获得成功。

公元16世纪上半叶,段续借鉴湖广地区的筒车灌溉技术,在兰州创制了适合于本地的水车。当时,水车架设在现今广武门外的黄河岸边,以灌溉附近的菜畦果园。“水车园”这个地名,也是由于水车而得名。

葫芦雕刻技艺精

兰州刻葫芦 资料图

兰州刻葫芦作为一门独特的民间技艺,于2006年被纳入甘肃省第一批非物质文化遗产保护名录。魏晋时,位于丝绸之路咽喉重地的兰州和敦煌,就是胡商的聚集地。五至六世纪时,南北朝分立,但丝路的东西方交往进一步繁荣。

北魏建国后不久,当时胡商从和田带过来的巨型葫芦(盛水工具),经兰州工匠刻上图案和文字后出售,这便是最早的兰州刻葫芦了。进入隋朝后,兰州刻葫芦除了盛水用以外,工匠们开始刻“药葫芦”。到了唐贞观年间称葫芦为匏器和瓠,当时兰州刻葫芦雕刻技艺已很精巧。据《隋荫刻缉》记载,隋末兰州周围已大量种植葫芦,把葫芦的外皮刮去后磨光,在葫芦上雕刻书法碑帖或花纹图画。明清时期,兰州刻葫芦已发展成了一种艺术品。到康熙年间发展为以玛瑙制的刀具刻出凸起的阳文,有的为儿童斗蟋蟀等图画,儿童面目各异,而且不留刀痕。

至于葫芦的雕刻,简略地说主要有阳雕、阴雕、透雕、阳雕平地、阳雕沙地、阴刻阳雕、双勾勒等。主要刀法有直刀、平推刀、外侧刀、内侧刀、顺行刀、逆行刀、挑刀、剁刀、切刀等。这些雕法和刻法基本上是从竹雕、木刻等工艺中借鉴而来,施刀要做到心静气和,才能准确无误。

葫芦在雕刻之前,需要构图。主要用铅笔轻轻在葫芦上勾画出要雕刻的纹样,紧接着雕刻、着墨、着色、打蜡。打蜡是给着墨、着色后的葫芦表面打上一层蜡,使其防潮耐久;最后是装饰。若是体型很小的葫芦,一般是在葫芦的顶、底中心钻洞,穿吊坠或流苏,再安置于吊架之中。若是体型稍大的葫芦,则根据其特征配置不同材质和风格的支架。

高高跷凌空表演

在现实生活中,高高跷很少有人敢去踩。只有那些进行过专业训练的人,才敢踩着去街头巷尾表演,即便如此,身边也得跟一个安全员。在平常的日子里,普通人踩着二尺高的高跷,就已经感觉自己很大胆了,更别说去踩三米高的高高跷了。踩高高跷,不仅是胆量的象征,更是技术的象征。

据踩过高高跷的人描述,练习高高跷很有难度,非一朝一夕就能融会贯通,需要一个熟能生巧的过程,正所谓“场上一分钟,场下十年功”。练习踩高高跷的人,首先,需要勇气,如果没有勇气支撑,害怕摔疼,就无法进行练习;其次,掌握平衡的能力要非常强,否则会摔倒。

《说丹朱》中认为高跷源于原始图腾信仰,用于祭祀仪式,又从杂技表演演变为扮演戏曲人物的舞蹈形式。在甘肃广泛存在于民间的高跷中,尤以永登苦水镇的高高跷最为出名。相传苦水高高跷的表演历史非常悠久,从元末明初就已开始。

关于苦水高高跷,有一个民间传说。在苦水街东,有一道岭叫长山岭,形象酷似巨龙。相传元末时期,朱元璋的军师刘伯温途经苦水时,发现长山岭是一条长龙,当即斩断了龙身,赶走了龙魂。刘伯温斩断龙脉后,长山岭绿色植被就枯萎了,成为荒山秃岭。苦水街的人们盼望龙魂回归,让长山岭重披绿装,就从元末明初开始兴起了二月二闹社火的习俗。而苦水高高跷就是从那时起逐渐形成的。

苦水高高跷的传说不仅是当地民间文化的重要组成部分,也反映了人们对自然环境变化的解释和对美好生活的向往,因此,2006年,苦水高高跷被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。

据介绍,苦水高高跷的表演主要以传统秦腔本戏为主要内容,表演者身着传统戏剧服装,画上秦腔戏剧脸谱,手持刀、枪、剑、戟、锤、矛以及扇子、手绢等,踩上高跷,排成长队,在太平鼓队的引导下上街表演。

高跷上的演员有扮无唱,凌空表演绝活,似空中杂技。踩跷时演员要掌握“松紧合适绑跷腿,沉踏稳实不慌张,胆大心细迈步稳,用劲挺腰自远望”的方法要领。踩高跷的人数多少,由剧中人物多少决定。剧中人物多,踩高跷的人就多;人物少,踩高跷的人就少。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2021年09月29日甘肃省非遗展演闪耀金城兰州

- 2018年12月06日【图片新闻】兰州“非遗”剪纸传承人杨荣祖走进校园上剪纸课

- 2018年03月22日兰州非遗剪纸传承人叶长友7年免费为小学生授艺

- 2018年03月22日兰州“非遗”扎根校园续传承