平凉市崆峒区四十里铺镇高堡村1400多亩桃花进入盛花期。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

新甘肃·甘肃日报记者 施秀萍 田丽媛 顾丽娟 田蹊 何佳睿

新甘肃·每日甘肃网记者 王梓潼

项目现场,塔吊林立,机器轰鸣;田间地头,麦苗挺拔,大棚林立;城乡遍野,山青水绿,鸟语花香……春日的平凉,处处焕发着勃勃生机,涌动着发展热潮。

平凉,作为甘肃开放开发的“东大门”,是陕甘宁三省区的通衢要地、能源保供的战略基地、甘味悠长的农业高地、宜居宜游的康养福地。

振兴经济、安定社会,关键在县。去年以来,平凉市深入贯彻新发展理念,全面落实“强县域”行动“一县一方案、一年一清单、一季一调度”工作机制,全力稳大盘、蓄进势、惠民生、守底线,经济社会发展取得长足进步。

华煤集团千万吨集中选洗煤厂项目现场。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

因地制宜,产业优化升级

作为全国14个大型煤炭基地之一,平凉市瞄准“双碳”目标加速产业转型升级,在保障能源稳定供应的同时,着力构建多元发展、多极支撑的现代化产业体系。

走进灵台电厂项目现场,车辆来回穿梭,工人加紧施工,一派繁忙景象。

“3月5日,电厂成功实现倒送电,为后续机组调试及投产发电提供了有力保障。”灵台电厂执行董事李建新介绍,目前,项目主体已建成,正在进行厂房装修、设备安装调试及配套工程施工,计划今年上半年投产。

灵台电厂项目是陇东至山东特高压直流输电工程的配套电源项目,是灵台县煤电化产业链重点项目,规划总容量为4×1000兆瓦。

“一期工程占地827亩,总投资78.23亿元。”李建新说,项目投产后年发电量约100亿千瓦时,消纳煤炭约414万吨,产值达30亿元以上,将为当地建设陇东能源化工基地核心区和县域经济高质量发展注入强劲动力。

素有“煤都”之称的华亭,紧盯建设“全省工业样板市”和“陇东煤电化产业发展高地”奋斗目标,全力延链补链强链,努力做好“煤文章”。

华煤集团千万吨集中选洗煤厂项目现场,塔吊林立,人头攒动,火热的建设场景扑面而来。

“项目于去年3月开工,投资5.56亿元,预计今年6月底就能完工。”项目专班组长张保宁说,目前已建成原煤仓、块精煤仓、准备车间、主厂房等主体工程,正在进行洗选设备安装。

该项目位于砚北煤矿现有选煤厂东侧,入选华亭煤矿、砚北煤矿、东峡煤矿原煤,属于矿区型大型动力煤洗选厂,采用重介浅槽分选工艺。

“项目建成后,预计年销售收入53.3亿元,利润总额8.5亿元,上缴税金2.5亿元,具有投资收益高、人员投入少、洗选成本低等优势。”张保宁说,项目将提升煤炭品质和价值,实现煤炭集中洗选、深度提质和分质分级、清洁高效利用,有力促进企业和县域经济高质量发展。

灵台县与国家苹果产业技术体系、西北农林科技大学合作共建的综合性科研试验示范基地。新甘肃·甘肃日报记者 高樯 丁凯

平凉市因地制宜发展产业,不只电与煤。近年来,当地以“三区一城市”建设为总抓手,持续做大做强煤炭清洁高效利用、平凉红牛、静宁苹果等九大重点产业链,积极培育壮大生物制造、轻工产业、镁基新材料、钙基新材料等产业集群,以全产业链思维重塑县域经济版图——

平凉红牛、静宁苹果系列团体标准正式发布,泾汭河川区设施蔬菜现代农业产业园扩量提质,“静宁苹果”获评全国首个地理标志AAA级知名商标品牌,静宁县苹果加工产业集群被认定为省级中小企业特色产业集群,绿色建材产业集群被认定为省级先进制造业集群,平凉获评全国十大大暑节气生态文旅品牌,华亭米家沟、灵台皇甫谧医养文化景区晋级国家4A级景区。2024年,全市地区生产总值达722.77亿元,增长5.4%。今年一季度,全市地区生产总值达154亿元,增长6.2%……

静宁县昊康牧业万头肉牛育肥基地已建成投产。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

全市各地竞相发展,收获喜人——

7县(市、区)综合评价均居全省第一方阵,崆峒区连续三年被评为全省县域经济发展十强县或先进县,崇信县荣获全省县域经济发展进步县,华亭、崇信、灵台和7户企业为全省工业经济稳增长作出突出贡献,灵台、崇信、庄浪工业集中区晋升省级开发区,平凉工业园区跻身“2024中国省级开发区发展潜力百强”榜单。

泾川县泾汭河川区万亩设施蔬菜产业园王村核心区,温室内电动轨道运输、植物补光灯、土壤检测、水肥一体化等先进技术一应俱全。新甘肃·甘肃日报记者 高樯 丁凯

创优环境,厚植发展沃土

县域经济高质量发展,企业是主力军。而营商环境,则是企业生存发展的培育之土、生命之水。

深化“大综窗”改革、推进“高效办成一件事”、建设数字政府、直达快享惠企政策、设立“平凉企业家日”、拓展政企交流互动平台……平凉市通过一系列务实、有效举措,全线提速优化政务服务,喜讯频传——

2024年,平凉城市信用监测评价连续3个月居西部和全省首位,连续4个月排名全国地级市前10名,“公共资源交易标准化助力经营主体降本减负”入选全国典型案例,实施省外招商引资项目398个,投资额达1137亿元。今年1至2月,平凉城市信用监测局全省第一、西部第一、全国第十二。

位于华亭市马峡镇寺沟村的天麻种植基地,工人给刚种好的天麻浇水。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

净选、切制、包装、化验……走进位于华亭市马峡镇的青松中药饮片有限公司,伴随着浓郁的药香,工人们紧张有序地忙碌着。

作为我省第一批大宗地产中药材产地加工龙头企业,公司集种苗培育、种植、采购、生产加工及销售于一体,引进国内先进的中药饮片联动生产线和中药材细胞破壁技术,有标准化中药材生产基地2000亩,年生产中药饮片325种3000吨,产品远销安徽、河北、宁夏、陕西等省区及3000余家医疗机构。

“去年,我们新建药食同源配方实验室及生产加工车间,开发了代饮茶、固体饮料、高端茶等药食同源系列产品。今年,计划投资120万元建设华亭市食用菌菌种厂生产基地,投资100万元建设中药材天麻种植基地及各种高档菌种实验种植基地。”公司生产厂长杜红丽说。

“华亭有丰富的中药材资源,营商环境好。”谈及为何落户华亭,杜红丽直言快语,公司自2004年落户至今,在政府的帮扶下,通过智能化改造达到质效双提升,加速推动“种植-加工-销售-服务”全链条升级,年产值达3000余万元。

位于泾川县中小企业孵化园的平凉市加银机电有限公司,同样看中了平凉的优良营商环境。

生产车间里,5条微型振动马达生产线高速运转,工人们绕线、焊接、组装、检测,忙着赶制订单。

这是一家集产品研发、生产、销售于一体的微型马达和步进电机设备制造企业,产品应用于手机、手表、车模、航模、玩具、投影仪、美容仪及安防产品等领域,热销深圳、上海、江苏等地。

位于泾川县中小企业孵化园的平凉市加银机电有限公司微型震动马达生产线,工人严把产品质量关。新甘肃·甘肃日报记者 高樯 丁凯

“自去年4月入驻孵化园以来,泾川县政府相关部门全程代办帮办手续,一个月完成两条生产线建设并投产,半年后又有两条生产线投产。”项目负责人杜洪锋说,全天候的精准服务和无事不扰的营商环境,让我们扎根平凉有底气、更有信心。

“育大”,不遗余力。泾川县大力实施优质企业梯度培育行动,新裕建材被认定为省级“专精特新”企业,瑞嘉农业等6户企业被认定为“省级创新型”中小企业。目前,全县拥有1家国家级绿色工厂、2家高新技术企业、1家省级“专精特新”企业以及14家省级创新型中小企业。

“强小”,多面发力。泾川县将7户企业纳入小升规企业培育库,坚持“一企一策”,深入企业开展走访调研,帮助企业解决融资、用工等难题,2024年培育入规企业5户,今年一季度培育入规企业2户,全县规上工业企业数量达到15户。

企业引进来、留得住,必须服务到“心坎上”。平凉各县(市、区)纷纷打出“组合拳”,持续优化营商环境,不断释放一系列优化环境的政策红利,持续激发县域经济发展的新活力。

以人为本,增进民生福祉

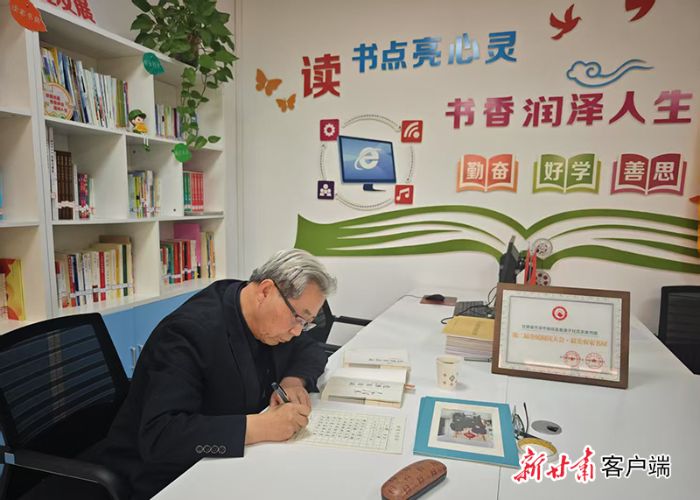

早上,到社区书屋读书、写字;中午,到社区音乐室练习电吹管;晚饭后,在社区和外孙一起朗读诗词;周末,为辖区少年儿童开展读书明理、经典读写等公益课堂……这是74岁的崇信县城市社区鱼堡子社区居民赵全保的生活轨迹。

崇信县居民赵全保在鱼堡子社区书屋写字。新甘肃·甘肃日报记者田丽媛 摄

“社区配套设施齐全,服务周到,为大家打造了一个学习、交流、娱乐的平台。”从小热爱文艺的赵全保心中了然,能在家门口乐享晚年生活,得益于鱼堡子社区进行的老年友好型社区创建。

鱼堡子社区常住人口3387户,60岁以上老人有746人。如何让老人老有所乐、老有所安?鱼堡子社区的答案是:从人文关怀入手。

社区党支部书记戚玉云介绍,为打造舒适、安全的生活环境,鱼堡子社区网格员、志愿服务队每天对辖区环境卫生进行巡查、整治;对辖区特困、低保、失能、半失能老人家实施适老化改造,定期开展义诊义剪、代办代缴、生活物品代购、助乐助餐等个性化服务。

居民在鱼堡子社区舞蹈室排练弦子腔。新甘肃·甘肃日报记者田丽媛 摄

身有所栖,心更要有所寄。

鱼堡子社区设置老年食堂、文化活动室、图书室、凤翥书画室等21个功能室,组建老年合唱团、太极之光健身队等12支文化社团,积极开展书画绘画、文艺汇演等文化活动,让老人既享快乐晚年,又能发光发热。

74岁的居民钟银娥和伙伴们在社区舞蹈室排练弦子腔已经两个多月,她高兴地说:“社区提供免费场所、热水,还有志愿者帮忙辅导孙子作业,服务特别周到!”

城市有温度,乡村有颜值。

漫步庄浪县朱店镇吴沟村,一幅生态宜居、宜游宜乐的乡村新画卷跃然眼前:一层层山地梯田错落有致,苹果花迎风飘香;一条条村社道路平坦硬实,打通乡亲们的致富路;一间间农家乐各具特色,游客络绎不绝……

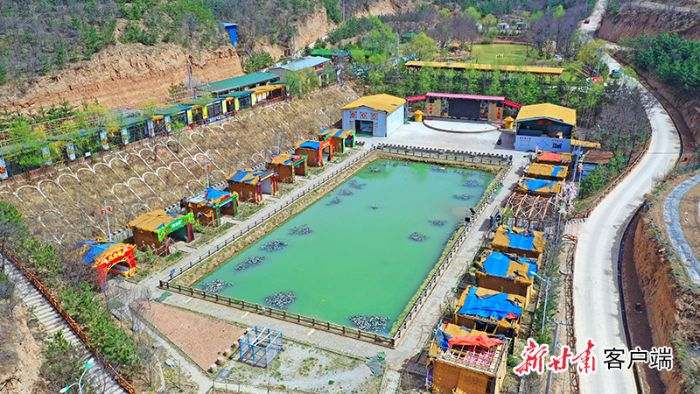

庄浪县朱店镇吴沟村打造的集休闲、娱乐、餐饮、垂钓、采摘于一体的生态农家乐。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

“荒山沟变成景区,节假日每天游客量达上万人次。”2007年底,吴沟村村民吴利斌回乡创业,承包荒地发展种养殖业;近两年,又开设集休闲、娱乐、餐饮、垂钓、采摘于一体的生态农家乐,带领更多村民吃上了“农文旅融合饭”,“现在果园年收入30万元,农家乐年收入40万元,长期用工在30人左右。”

吴沟村统筹推进人居环境整治、集体经济发展、文明乡风建设等各项工作,积极推动现代休闲观光农业和乡村旅游融合发展,多渠道促进群众增加收入,不断发展壮大村集体经济。2024年,全村农民人均可支配纯收入达1.28万元,村集体经济收入21万元。

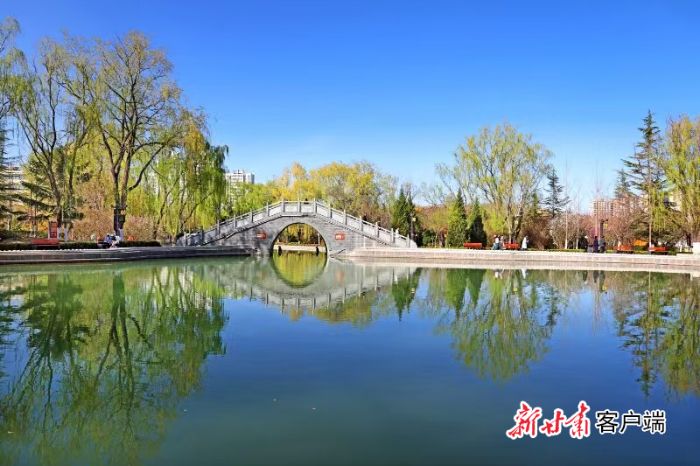

平凉市东湖公园。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

据了解,平凉市将80%以上财政支出投向民生领域,一张张“民生清单”渐渐变成百姓的一个个“幸福账单”——

3.14万人稳定消除返贫风险,庄浪县、静宁县荣获国家乡村振兴重点帮扶县考核第一等次;

全市新增学位园位3.4万个,增加医疗床位2600多张,城镇新增就业连续三年保持在2.5万人以上,新增体育场地设施27万平方米;

抓建省市级和美乡村60个,建成乡村建设示范村48个,建成生态及地灾避险搬迁安置点75个,3500多户群众实现安居梦;

建成一批养老服务、日间照料、村级互助、老年人助餐和托育机构,“结对帮扶·爱心甘肃”工程深入推进……

从城市到乡村,平凉市以“绣花功夫”全面推进城乡一体化,让城乡更有温度、更有颜值、更有品质。

崆峒区居民在家门口的公园锻炼。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司员工正在直播销售渔具。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

静宁县南关小学通过信息化手段构建高效规范的校园管理体系,实现教学、管理与服务的深度融合。新甘肃·甘肃日报记者田蹊 摄

【记者手记】各美其美 美美与共

新甘肃·甘肃日报记者 田丽媛

巍巍崆峒,满目葱茏;潺潺泾河,水清岸绿。

行走在平凉大地,既有“处处闻啼鸟”的生态之美,亦有兼容并蓄深厚文化,更有强县富民的特色产业,随处可见各地竞相发展、向新而行、扬优成势的新活力。

平凉聚力打造“三区一城市”,以绿为底,点“绿”成金,紧扣资源转化,将各地优势融入到农业、工业生产中,因地制宜、错位发展,解锁了县域经济高质量发展的新密码。

在打造全省工业转型发展创新区上,平凉积极加快石油、非常规天然气、白云岩矿、铀矿资源勘探开发进程,加速贯通生物医药、新能源、新材料、智能制造等新兴产业。

在打造西部现代精品农业样板区上,平凉积极推进农业品牌战略,51个品牌入选“甘味”农产品目录,以牛果高端创牌带动更多“土特产”出陇出海。

在打造西北文旅康养融合先行区上,平凉打造农旅融合、交旅融合、中医康养、气候康养等新业态,一批文旅振兴乡村样板村、农旅融合基地、生态康养综合体、度假露营基地建成运营。

在打造全国生态文明建设先进城市上,平凉主动融入黄河流域生态大保护大协同格局,实施陇中生态保护和修复、历史遗留废弃矿山生态修复、水环境综合治理等重点项目,全面推进美丽平凉建设。

发展“强县域”,提升“含绿量”,做优“美文章”,平凉立足各地实际,找准目标地位,群策群力做强县域经济,各地各美其美、美美与共,拼出了精气神,跑出了加速度!

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年04月28日金昌市金川区全力推动县域经济高质量发展

- 2025年04月25日永靖县三产联动走出县域经济特色之路

- 2025年04月24日玛曲县优化营商环境助力县域经济发展

- 2025年04月24日兰州推进经济社会高质量发展 县域经济发展呈现良好态势