甘肃改革开放的先声——

家庭联产承包责任制的破冰之路

会宁县太平店镇鸟瞰。1983年,青江驿公社改为青江驿乡。2005年,青江驿乡撤乡并入太平店镇。(太平店镇政府提供)

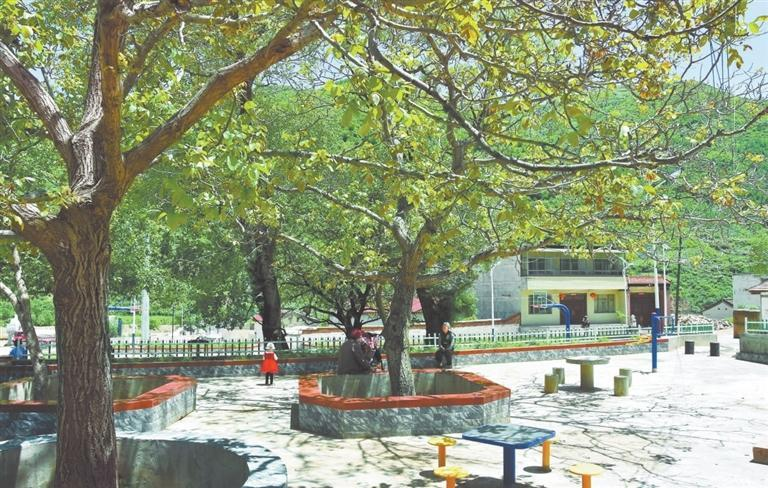

宕昌县哈达铺镇下罗村村民文化广场。40多年前,下罗三队开了甘肃包产到户先河。后孝贤

哈达铺镇新貌。(本文图片均为资料图)

中共甘肃省委党史研究室

1978年,改革开放的春雷响彻神州。

在这场伟大变革中,甘肃以农村经济体制改革为突破口,较早地推行家庭联产承包责任制,走在了农村改革的前列。

甘肃省宕昌县哈达铺公社下罗三队、陇西县碧岩公社万沟大队红崖湾生产队、会宁县青江驿公社青江驿大队率先在全省尝试实行大包干,粮食产量得到较大的提高,在全省产生了很大的影响,为农村经济体制改革提供了有益借鉴。

顶着压力的“政策松绑”

农业是国民经济的基础。农业问题是甘肃的一个大问题,是影响全局的根本性问题。甘肃省委紧紧抓住农村问题,开展大规模的农村调查,探索发展农业的道路。1977年,时任省委第一书记宋平面对“全省粮食缺口达10亿斤”的危局,带头到中部干旱山区调查研究。同时,恢复省委调查研究室,创办《农村调查》内部刊物,聘请20位地、县委书记为省委特约政策研究员。《甘肃日报》还开辟“切实搞好人民公社经营管理”专栏,就落实党的农村政策进行讨论。这些措施,为省委了解农村情况、制定农村政策提供了依据。1977年11月29日至12月14日,省委召开全省农村工作会议,制定了《关于目前农村工作中若干问题的意见》(又称“二十条”),明确规定还生产队的自主权,重申按劳分配的原则,明确提出经营管理责任制,放宽农村的“小自由”等内容,这一政策受到基层广大农民群众的欢迎和认可。省委的调查研究工作引起了新华社的关注,1978年3月22日、6月26日两次予以报道,充分肯定了甘肃省委的做法。同年12月6日,省委作出中部干旱地区凡有荒山、荒坡、荒沟的地方,可按各地具体情况,划给每户1至2亩荒坡由社员种草种树,谁种归谁所有的决定。公社要按照山水田林路综合治理的原则,作出统一规划,尽快落实到户,长期不变。全省其他地方凡有条件的均参照执行。

1978年春,哈达铺公社下罗三队全队群众在实行责任田的自愿协议上按了指印。协议提出,如果粮食能增产最好,一旦出了问题,大家一起承担。下罗三队将集体生产的田地,按劳力划分到户,大家的积极性被调动起来,社员辛勤耕耘,细心劳作,当年粮食每亩产量比上年提高两倍多,家家户户有存粮,社员不再饿肚子,粮食不足问题一下子得到了改善。12月,党的十一届三中全会召开,根据全会精神并联系实际集中讨论,经过反复研究,公社党委于1979年1月3日制定了《关于当前农村经济政策的八条具体规定》,提出洋芋和经济作物可以实行责任田,实行“以劳定地,以地定产,以产定工,超产奖励”。1979年1月,甘肃率先出台《关于当前农村经济政策十个问题的试行规定》,明确提出“联产计酬责任制”。

顺应民意大胆改革,推行包产、包干到户责任制。1979年10月17日,省委在全国率先出台了支持联产承包和包产到户的《关于当前农村工作的几点意见》。《意见》指出:“凡是有利于发展集体生产和巩固集体经济、得到干部群众拥护的各种生产责任制和经营管理办法,都应当肯定下来。”“在坚持统一核算和分配的前提下可以联系产量包工到组,超产奖励;某些农、牧、副业生产的特殊需要和居住分散、交通不便的山区单庄独户,可以实行责任到人和包山户等形式”。地处干旱多灾的陇中、陇南山区的一些县、公社、大队,坚决拥护省委这一决定,认为省委的《意见》是一个“顺民意、得民心”的政策。省委《意见》的出台,以敢为人先的精神,较早地推行了以包产到户、包干到户为主的生产责任制,走在了农村改革的前列。

从“不敢种”到“抢着干”

政策闸门一开,蓄势已久的改革洪流奔涌向前。1978年秋,陇西县红崖湾生产队的12户人家也悄然行动。这个“讨饭队”将冬小麦田分包到户,次年迎来大丰收,彻底告别了吃返销粮的苦日子。时任碧岩公社书记袁志茂回忆:“社员捧着麦子又哭又笑,那场景我一辈子忘不了。”1980年3月,省委根据一年多的实践和群众的强烈要求,决定在集体经济十分薄弱、人民生活严重困难的地区,推行包产到户(包括责任田、大包干到户、包山户和各种专业组)。5月11日,《人民日报》发表了宋平同志关于在贫困地区可以推行责任到劳的责任田制度的讲话。讲话在各级领导和干部、群众中引起强烈反响,特别是给那些对推行包产到户有疑虑的人们解除了思想顾虑,给那些率先实行包产到户地方的干部群众撑了腰、壮了胆。从此,甘肃河东地区包产到户、大包干到户蓬勃兴起,发展十分迅猛。陇西县的村民马占山,连夜用红布裹着土地承包书回家,他借款买下全县第一头耕牛,当年就打了30麻袋麦子。

农村经济体制改革,带动了物质和文化的繁荣。1978年7月,会宁县青江驿公社党委负责同志果断作出决策,给全公社每个社员划分自留地1亩。当时全省执行省委“二十条”文件规定,自留地不能超过当地生产队所有土地的10%,按照这一规定,青江驿公社每人只能划3—4分地。但公社当年给农民每人分了1亩自留地,打了200多斤粮食,解决了一个人半年的口粮,群众生活有了明显改善。多划自留地带来的变化使广大社员深切地体会到,不改,就没有活路;要改,就改彻底,一次到位——“包产到户”。顺应广大社员的迫切要求,公社负责同志顶着各方面的压力,在干部会议上明确宣布,在青江驿公社62个生产队全面实行包产到户的农业生产责任制。1980年,公社的农业生产获得了全面丰收,人均产粮1000斤,除了上缴国家的公购粮,实现了粮食自给有余。“责任田”的推行,使家家户户眉开眼笑,精神焕发。很多社员增添了生产资料,购买了大牲畜。青江驿有的年轻人在结婚时还用卖粮钱买了“三转一响”(自行车、缝纫机、手表、收音机)。家庭联产承包责任制的实行,进一步解放和发展了农村生产力。群众物质生活有了改善,文化娱乐活动也开始兴起。有的公社大队成立了业余秦剧团,男女社员达上百人,妇女们也第一次登上秦腔舞台。有的大队成立了业余篮球队,时常进行比赛活动。临夏地区一年一度的花儿会也红火地举办了起来,丰富了群众的业余生活。省委调研员回忆说:“过去下乡看到的是破草房,现在满村都是盖新房的夯土声。”

回应基层呼声,全面推行双包责任制。面对一些经济落后、生活困难地区已经实行包产到户和更多地方干部群众强烈要求全面推行大包干到户的呼声,省委本着实事求是、因地制宜和放宽农村经济政策的基本原则,及时深入基层,调查研究,总结经验,有组织、有计划、有步骤地满足广大群众的要求。1981年春耕时节,时任省委代理第一书记冯纪新先到武都地区对实行农村生产责任制后的变化进行了全面调查,后又到天水、定西地区农村调查。在大量调查研究和倾听群众呼声的基础上,撰写了《势在必行——对农村生产责任制的调查》一文,于1981年7月12日在《人民日报》发表,使当时积极推行包产到户、大包干到户责任制地方的干部群众受到极大鼓舞。在武都、天水、定西地区实行包产到户的生产队已占到生产队总数的70%—90%。其中最快的陇西县、张家川县,早在1980年后期就达到99%。陇西县从1980年8月开始,一个多月工夫,全县2225个生产队就有2220个生产队应群众要求实行了包产到户。到1982年,全省90%以上生产队实行包产到户。在家庭联产承包责任制全面推行的“六五”计划期间,全省农业总产值年均增长8.15%。这一超常规增长的事实告诉我们,这场伟大变革的最大支持,源于农业增产和农民增收。

在这一变革中,蕴藏着农民群众解放和发展生产力的愿望、意志和创造力。家庭联产承包责任制在全省的推行,改变了农村的经营管理体制,体现了各尽所能、按劳分配的原则,调动了广大农民生产经营的积极性和创造性,极大地解放和发展了农村生产力,使甘肃农业生产和农村经济得以蓬勃发展。

改革精神的历史启示

作为西部省份,在改革开放初期,甘肃省能够在全国较早推行家庭联产承包责任制,大力开展农村经济体制改革,四十余载弹指一挥,甘肃农村改革的“破冰三策”至今熠熠生辉。

脚踩泥土问计于民。1977年,省委领导带头大兴调查研究之风。7月,省委办公厅下发《农村调查提纲》,就农业农村问题在全省进行调查。全省紧紧抓住农村问题,开展大规模的农村调查,探索发展农业的道路。各地州县和省农业系统干部,亲自深入农村调查研究,向省委写出调查报告。省委领导班子成员带队分片区到全省各地蹲点调研,现场召开座谈会,倾听基层公社干部和社员的意见,直面应对问题,现场研究解决,形成简短明了的调研报告。面向基层扎实的调查研究,为省委进一步转移工作重点,调整国民经济,恢复农业生产,落实党的农村政策,提供了切实的决策依据。

敢为人先改革担当。省委始终坚持实事求是的务实作风,明确提出:“凡是能让群众吃饱饭的办法,就是好办法!”1979年3月下旬,省委召开地委书记座谈会,对包产到户的责任制问题进行了认真的讨论。大家敏锐地认识到,不坚持实事求是,弄不清大是大非,甘肃就迈不开前进的步伐。新华社甘肃分社记者到哈达铺实地调查了解农村生产责任制情况,在所见事实的基础上,写了一篇题为《在探索中前进——陇南山区农村采访札记》的调查报告,如实记载反映了当地推行生产责任制的情况,对群众实行包产到户的做法给予了充分肯定,该报告在8月31日《甘肃日报》刊发。为了在全省统一思想,坚定信心,12月8日,省委再次召开地、市、州委书记座谈会,宋平在会上说:“越是困难的地方,政策一落实,变化越大。哈达铺的下罗三队总产量由9000多斤一下增加到30000多斤,提高了三倍多。所以,要全面落实责任制,各种形式都可以搞,不要画框框,要允许试验,让群众去选择、去试办。”

尊重群众首创精神。群众路线是党的生命线和根本工作路线。基层公社和大队能够尝试探索实施家庭联产承包责任制,与当地党员干部践行党的群众路线,实事求是地尊重群众意愿是分不开的,与甘肃省委切合实际率先制定相关农村经济体制改革政策是分不开的。

从“吃不饱”到“粮满仓”,甘肃用实践证明了:改革的密码,始终藏在人民群众对美好生活的向往里。今天,在乡村振兴的号角声中,这片土地上的改革基因,正孕育和生长着更加美好的新希望。(执笔人:马伟海)

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2024年10月24日【红色记忆】甘肃引大入秦水利工程回望

- 2023年06月29日【红色记忆】长庆油田:革命老区崛起的能源先锋

- 2022年05月06日传承红色记忆 赓续红色血脉——沈家岭红色旅游谱写富民兴村新篇章

- 2021年10月14日重温红色记忆 共度重阳佳节