【报效祖国 建功西部】

跨越山河的青春之歌

3月7日,西北师范大学317名学子从兰州出发赴新疆支教。

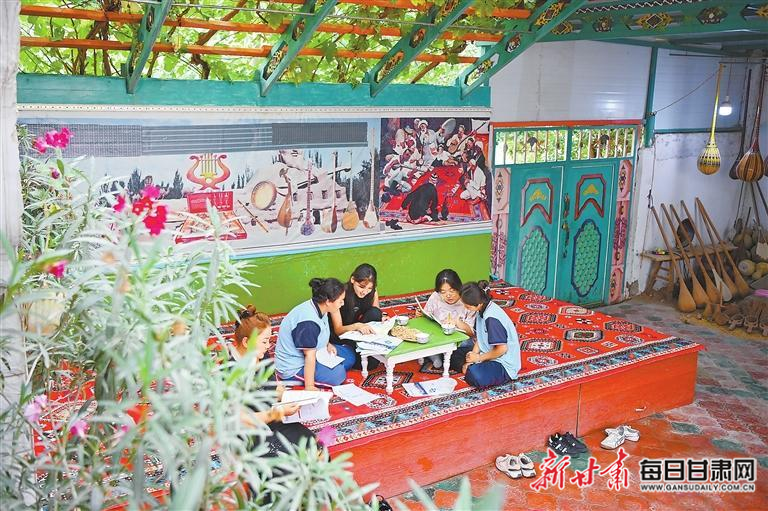

支教老师魏志惠(右二)在加依村家访,并为学生辅导功课。

在库车实验中学,“领航项目”教师马宇英(中)与支教老师进行交流。

马伟(中)已成为当地学校的骨干教师。

上完最后一节课,支教老师田文玉和孩子们依依惜别。

支教老师耿嘉璐(中)和学生们跑向教室避雨。

支教老师张建平幸福的一家。

春天,一趟满载着青春梦想的“支教专列”,跨越近2800公里,从甘肃兰州出发驶向新疆阿克苏地区。西北师范大学的317名青年学子,沿着学长学姐用爱心和汗水走出的这条路,奔赴当地63所初高中开展实习支教活动。6月底,记者跟随支教团来到阿克苏地区,记录青年学子支教的时光。

接力传承 扎根边疆育桃李

今年3月,当初次踏上阿克苏的土地时,西北师大外国语学院大三学生田文玉对这里很陌生。给学生上课时,她有一丝胆怯和紧张,尤其是在点名的时候,长达十几个字的学生名字,令她直冒汗。经过3个月的锻炼,如今她可以准确地喊出每个同学的名字。

“‘老师别走!’这是新和县塔木乡中学同学们在黑板上写下的4个字。”临近支教结束,田文玉看着一个个学生不舍的眼神,感受到这个小县城的温暖和孩子们对知识的渴望。

“临别时,孩子们为我写下了一张张便签,用稚嫩的言语表达着最真实的情感。”田文玉说。

2008年,西北师范大学与新疆维吾尔自治区教育厅签署支教协议,成为自治区外第一所大规模开展实习支教的高校。这些年,西北师范大学不间断地派出32批支教团队,奔赴阿克苏地区及新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市开展支教活动。

“到祖国最需要的地方去!”第一届实习支教生刘国贤现在已是沙雅县第三中学的副校长,扎根新疆17年,见证了这片土地的巨变。他笑着对记者说:“我买的是一张单程火车票。”

“师哥的经历像一粒种子,在我心中生根发芽。”第二届实习支教老师马伟也来到了阿克苏。支教结束时,孩子们不舍的眼神让他毅然决定留下。如今,这里的每一寸土地,每一张笑脸,都让他觉得当初的选择正确无比。

在位于阿拉尔市的新疆生产建设兵团第一师高级中学内,正在给高中生上课的贺鹏山已投身教育事业15载。这些年,贺鹏山培养出的优秀学生考上了心仪的大学:北京大学、中国人民大学、南开大学、澳门大学……

像刘国贤、马伟、贺鹏山一样,无数西北师大学子怀揣梦想,跨越山河,扎根边疆,用青春和汗水诠释着教育的意义,也为边疆的教育事业注入了新的活力。

民族团结 续写教育新篇章

走到张建平的家门口,还没进门,就闻到一股奶茶的香气。此时,他正在给大儿子辅导功课,在暖黄色灯光下,妻子在一旁煮着奶茶,小儿子在玩着玩具飞机……这个四口之家的生活画面幸福和谐。

毕业后张建平来到了乌什县,这次选择,不仅让他全身心地投身到了教育事业中,而且还收获了甜蜜的爱情。与当地姑娘古丽相识、相恋、结婚,张建平已经从“外地人”转变成“自家人”。

“我参加了他们的婚礼!”西北师范大学教师卓杰说,作为支教团带队老师,从2009年至2025年,卓杰带队22次来到阿克苏。

“卓老师,您来啦!有空到学校来看看……”库车市第二小学的颉志红老师热情地拉住卓老师的手说。在阿克苏的大街小巷,卓杰经常会遇到熟人,这里已成为他的“第二故乡”。

在支教学子们倾注真情的背后,还有西北师范大学教师们在背后的默默支持。在卓杰看来,支教活动不仅是一种教育实践,更是一种精神传承。

从黄河之滨到天山脚下,“支教专列”跨越千里。这是一条跨越山河的教育之路,也是一条民族团结、文化交融的希望之路。

17年来,由32批、8299名学子参与的这场支教接力从未间断。西北师范大学支教学子们展现了新时代青年的担当,他们用青春的足迹丈量大地,用知识的火种点亮边疆。新甘肃·甘肃日报记者 郁婕 丁凯

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年06月17日【报效祖国 建功西部】杨文宏 乡亲们的笑容就是我的奖章

- 2025年06月13日【报效祖国 建功西部】杨文宏:乡亲们的笑容就是我的勋章

- 2025年06月10日【报效祖国 建功西部】青春和事业的舞台在甘肃——记国网工匠、国家电网有限公司网络安全保障先锋白万荣

- 2025年05月27日【报效祖国 建功西部】从职场小白到技术大拿 王建军在玉门找到了人生“高光时刻”