丝路研学游 领略河西美

编者按

走进河西走廊这片神奇的土地,仿佛走进了历史与自然交织的宏大画卷。当驼铃声穿越千年风沙,当石窟壁画在时光里流转,丝绸之路早已不是抽象的名词。

走进这条横贯东西的文明古道,研学之旅便有了别样的意义——在这里,每一寸土地,都承载着千年故事;每一处风景,都诉说着岁月传奇;每一眼望去,都能撞见文化的交融。让我们一同开启这场研学之旅,去领略河西走廊沿线那些令人心醉神迷的景点。

酒泉:大漠风光与历史遗迹的碰撞

莫高窟

莫高窟 冯乐凯

敦煌,这座被流沙与星辰守护的丝路明珠,自汉代起便在河西走廊的西端闪耀。当驼队的铃铛声穿透戈壁的寂静,当商客的脚步在鸣沙山的褶皱里刻下深浅不一的印记,这座古城便成了东西方文明交汇的十字路口——而莫高窟,正是镶嵌在这座城池桂冠上最璀璨的那颗宝石,让敦煌的名字在千百年后依然萦绕着艺术的光晕。

走进莫高窟,那些凿刻在鸣沙山东麓断崖上的洞窟,像一串串被时光串联的宝珠,每一扇窟门后都藏着跨越千年的惊叹。壁画上的飞天挣脱了地心引力,在不同朝代的色彩里流转:北魏的飞天带着异域的英气,线条如剑刃般利落;盛唐的飞天则丰腴灵动,裙裾间仿佛能抖落出牡丹的芬芳;西夏的飞天添了几分神秘,青绿的色调里藏着游牧民族的浪漫。

如今,当我们站在莫高窟前,看阳光掠过层层叠叠的窟檐,听讲解员细述某幅壁画里的历史纹样、某尊塑像的风格,便会忽然明白:这里不仅是艺术的圣地,更是一部看得见的“文明交流史”。那些穿越沙漠的商队、往来的使者、求经的僧侣,都在这些壁画与塑像里留下了痕迹。莫高窟静卧在崖壁上,像一位沉默的老者,把千年的故事都融进了岩壁——而每一个走近它的人,都在这场无声的对话里,读懂了丝绸之路真正的意义:文明从不是孤立的绽放,而是在相遇与交融中,绽放出更璀璨的光芒。

鸣沙山月牙泉

告别莫高窟的艺术圣殿,便走进一片经大自然鬼斧神工雕琢的秘境——鸣沙山月牙泉景区。远望鸣沙山,起伏的沙脊似金色巨龙横亘天际,细软的沙粒在阳光下泛着琥珀般的光泽,恍若大地撒落的万千金箔,闪闪发亮。

鸣沙山月牙泉,是大自然赐予敦煌的一对璀璨明珠,它们相依相偎,构成了一幅独特而迷人的沙漠奇观。鸣沙山连绵起伏,沙峰陡峭,沙质细腻,在阳光的照耀下,沙山呈现出金黄色的光芒,仿佛一条金色的巨龙横卧在沙漠之中。当你爬上沙山,从山顶向下滑时,会听到沙粒发出的奇妙声响,如丝竹管弦,如钟鼓齐鸣,如万马奔腾,这便是鸣沙山得名的由来。而在鸣沙山的怀抱中,一湾清泉宛如新月般镶嵌其中,这就是月牙泉。月牙泉水质清澈,波光粼粼,周围芦苇丛生,绿树成荫。无论风沙如何肆虐,月牙泉始终保持着它的清澈与宁静,仿佛是沙漠中的一片净土,给人带来无尽的清凉与慰藉。在这里,你可以骑上骆驼,在沙漠中漫步,感受沙漠的雄浑与壮美;也可以爬上沙山,俯瞰月牙泉的美丽景色,欣赏大自然的神奇与美妙。鸣沙山月牙泉的独特景观,让人流连忘返,也让人们对大自然的神奇创造力充满了敬畏之情。

暮色四合之际,鸣沙山在落日余晖里更见雄浑壮阔。驼队循着古丝路的遗踪缓步前行,脚下沙丘连绵,远方沙脊起伏,勾勒出柔和的弧线。斜阳把驼影拉得很长,投在沙地上,与天边的晚霞相映成趣,恍惚间,恰似望见当年丝绸之路上商队穿梭的热闹图景。

金塔沙漠胡杨林

金塔沙漠胡杨林 曹红祖

金塔沙漠胡杨林景区位于酒泉市金塔县。这片沙漠绿洲生长着“化石级植物”胡杨——它们如千年坚守的战士,在荒漠中挺立。若细赏其四季景致,各有风情。春天,冰雪消融后,胡杨从沉睡中苏醒,嫩芽在枝干间悄然探出头,带着淡淡的新绿,像是给苍劲的树干缀上了细碎的翡翠。沙漠的风还带着凉意,却挡不住这抹生机,仿佛在宣告漫长蛰伏后的重生。夏天,胡杨褪去稚嫩,枝叶舒展得愈发浓密,叶片呈深绿色,在烈日下撑开一片阴凉。繁茂的枝叶交织成网,将阳光筛成斑驳的光点洒在沙地上,与沙漠的燥热形成奇妙的平衡,展现出蓬勃的生命力。秋天,是胡杨林最惊艳的时节。树叶被染上浓烈的金黄,像是被阳光熔铸过一般,在秋风中舒展。阳光穿过枝叶,每一片叶子都闪着耀眼的光,与湛蓝的天空、无垠的沙漠相映,绘成了一幅浓墨重彩的画卷。冬天,落叶尽褪,胡杨以苍劲的枝干勾勒出遒劲的轮廓,在寒风与冰雪中挺立。褪去了色彩的装点,它们更显坚韧,枝干如铁铸般直指苍穹,展现出与荒漠抗争的倔强风骨。四季流转中,胡杨或展生机,或显绚烂,或露苍劲,每一面都是与沙漠共生的独特姿态,让人领略自然的神奇与生命的坚韧。

雅丹国家地质公园

雅丹国家地质公园,是大自然用风蚀作用雕琢出的一座神奇的自然迷宫。这里的地貌奇特,由一系列造型各异的风蚀地貌组成,仿佛是一座被岁月尘封的古城。当你走在这片土地上,仿佛穿越回了远古时代,眼前的一切都充满了神秘的色彩。那些由风蚀作用形成的土丘、沟壑、石柱等,形态逼真,有的像宫殿,有的像楼阁,有的像动物,有的像人物,每一处景观都让人惊叹不已。尤其是在夕阳的余晖下,整个雅丹地貌被染成金黄色,仿佛披上了一层神秘的面纱,更增添了它的魅力。站在高处俯瞰,这片广袤的雅丹地貌一望无际,气势磅礴,让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

在这里,你可以感受到大自然的神奇力量,领略到沙漠的雄浑与壮美。同时,雅丹国家地质公园也是开展地质科普教育的重要基地之一,通过各种科普展览和讲解,让人们更加深入地了解雅丹地貌的形成过程和地质演变历史。

张掖:自然奇观与“地质史书”的交融

张掖七彩丹霞

张掖七彩丹霞景区位于古丝绸之路沿线,其独特的地质环境不仅塑造了壮丽的自然景观,也影响了当地的历史与文化。

当你第一次来到这里,准会被眼前的景象惊讶到——就像闯进了一个被打翻了颜料盘的地方,到处都是鲜亮的颜色。

远处的山一座连着一座,不是常见的青灰色,而是被染上了各种颜色。红的像刚燃起来的火苗,黄的跟晒透了的谷子一个颜色,橙的像是天边刚泛起的朝霞,还有绿的、青的、紫的,一层层铺在山上。这些颜色不是“死板”的,太阳照着的时候,亮得晃眼;要是云彩挡住了太阳,颜色就暗下来一点,换上了柔和的色调。一天的不同时间来看,颜色深浅、明暗都不一样。

丹霞地貌本身是地球亿万年演化的“活标本”。在这里,层层叠叠的岩层就像一本摊开的“地质史书”,每一层的颜色、厚度、纹理,都对应着不同时期的沉积环境——比如红色岩层可能形成于干旱炎热的氧化环境,而偏暗的岩层可能对应着相对湿润的还原环境。

在研学过程中,能直观看到泥沙如何在湖泊、河流中沉积成岩的过程,又如何在板块运动、风化侵蚀中形成如今的形态,理解“沉积—成岩—构造运动—风化”这一完整的地质过程。张掖丹霞研学游就像一场“实地地质课”,让人们在欣赏美景的同时,看懂地球的“成长轨迹”,理解自然与人类的紧密联系。

山丹马场

山丹马场西大河 桂政全

山丹马场,这片位于河西走廊中部、祁连山北麓的广袤草原,仿佛是大自然馈赠给人类的一块绿色宝石。这场研学游,能让人在这片草原上同时触摸到自然的脉动与历史的温度。

从自然研学角度看,这里是理解高原草原生态的绝佳样本。地处祁连山北麓,草原与雪山融水、气候变迁紧密相连——脚下的草甸如何适应干旱与严寒,成群的骏马如何依托草原生态繁衍生息,祁连雪峰的冰川融水如何滋养这片土地,形成“雪山—草原—生物”的生态链,这些都能让人直观感受到地理环境与生态系统的依存关系。而历史维度的研学价值更显厚重。作为西汉霍去病始创的军马场,这里的每一寸草地都藏着军事与畜牧的历史密码。通过实地探访,能把课本里的“骠骑将军”“汉匈战争”变得具体可感:为何选择此处作为军马场?祁连山的屏障作用、草原的牧草条件如何支撑战马培育?战马在冷兵器时代对国家安全的重要性……这些思考能让人跳出“风景”,看到地理环境对军事战略、历史进程的深远影响。

此外,如今草原上奔腾的骏马、延续的畜牧传统,其实是历史的“活态”传承。研学中,观察现代牧马人的劳作方式,对比古代军马场的管理智慧,能感受到文化与技艺如何在自然环境中代代相传,进而理解“人与自然、历史与当下”的共生关系——这片草原不仅是风景,更是一部看得见、摸得着的“生态与文明教科书”。

武威:历史文化的深厚积淀

雷台汉文化博物馆

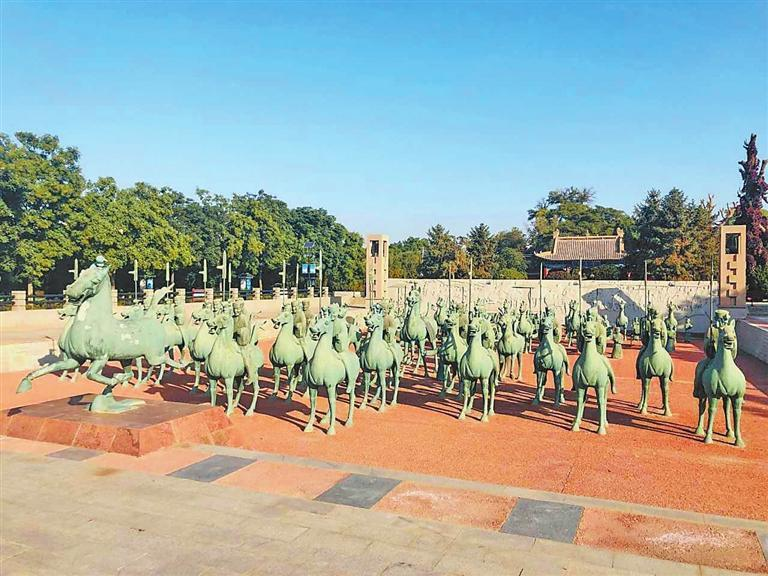

铜车马仪仗队

走进雷台汉文化博物馆,就像穿越回了那个英雄辈出的汉朝,开启了一场穿越时空的历史对话。

站在夯土台上的雷台观前,那厚重的夯土层不仅是建筑遗存,更藏着汉代的营造智慧——古人如何因地制宜选取材料,如何通过夯筑工艺让建筑抵御岁月侵蚀,这些细节能让人直观理解汉代的工程技术与生活实践。举世闻名的铜奔马,其研学价值远不止艺术欣赏。那精准的力学平衡、灵动的造型设计,展现了汉代工匠高超的金属铸造技艺与审美追求;而铜奔马作为仪仗车马的一部分,更暗示着墓主人的身份地位,折射出汉代武威作为丝路重镇的繁华——这里既是军事要塞,也是中西文化交流的节点,车马出行的仪仗规格、器物的造型风格,都藏着中原与西域文化交融的痕迹。

武威文庙

来到文庙,那些古朴典雅的建筑本身就是“活教材”。大成殿的庄严肃穆,在于其建筑形制中蕴含的规范——斗拱的样式、屋脊的装饰、殿堂的开间,都遵循着儒家“等级有序”的伦理观念,让人直观感受“建筑即礼”的文化逻辑。而文昌宫与儒学院的布局,错落中见严谨,恰如古代书院“讲学有地、习礼有场”的功能划分,能让人想象当年学子们在此诵读经典、切磋学问的场景,理解古代教育机构如何承载“传道授业”的使命。

最具研学价值的,当数桂籍殿卷棚下的46块匾牌。这些历经岁月的匾额,不仅是书法艺术的载体,更是古代科举制度与地方教育的直接见证。每一块匾牌的题写年代、落款人名,都对应着一段地方史——有的记录着当地学子科举中第的荣耀,有的彰显着官员对文化教育的重视,字里行间藏着古代武威“崇文重教”的风尚。通过解读这些匾额,能串联起科举制度的流程、文人的价值追求,原来“十年寒窗”的故事,就刻在这些斑驳的匾额上。

天梯山石窟

天梯山石窟,这座被誉为“中国石窟鼻祖”的艺术宝库,宛如一颗璀璨的明珠镶嵌在武威的大地上。石窟分布在峭崖绝壁间,四周环山,林木葱郁,川流纵横,景色宜人。通往石窟的路九曲连环,周围山势险峻,登临如上天梯,故而得名。当你走进石窟,一尊尊塑像映入眼帘,它们神态各异,或慈悲祥和,或庄严肃穆,每一尊塑像都蕴含着古人的虔诚与敬仰,以及精湛的雕刻技艺。石窟内的壁画色彩斑斓,虽然历经岁月的侵蚀,但依然能看出当年的绚丽与辉煌。这些壁画内容丰富,有佛教故事、经变图、飞天等,它们不仅是艺术的瑰宝,更是研究古代佛教文化、社会生活的珍贵资料。

河西走廊的研学之旅,是一次对历史的探寻,对大自然的亲密接触,对文化的传承。这里的每一个景点都如同一颗璀璨的明珠,镶嵌在这片古老的土地上,散发着独特的光芒。

通过研学之旅,我们不仅领略到了河西走廊的壮丽风光和深厚文化底蕴,更深刻地感受到了历史与自然的交融之美。愿每一个走进这片土地的人,都能在这场研学盛宴中收获满满,留下一段难忘的回忆。(甘肃日报编辑综合整理)

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年07月09日敦煌迎来旅游热

- 2025年07月09日北京·张掖文化旅游宣传周“丝路明珠·彩虹张掖”文化旅游资源推介会启幕

- 2025年07月09日天水夏日旅游热

- 2025年07月08日【强信心 看发展】临夏州:旅游大通道串起好风景