金城高校博物馆出圈引潮

燃文化星火 耀时代华光

在金城这片充满历史底蕴的土地上,各大高校的博物馆宛如一颗颗璀璨的明珠,散发着独特的光芒。它们不仅是知识的宝库,更是文化传承与创新的重要阵地。这些博物馆涵盖了人文历史、自然科学、民俗古籍等多个领域,为师生和社会公众提供了一个了解历史、探索科学、感受文化魅力的重要平台,同时,凭借“一校一馆一特色”的鲜明定位展现独特风采。

甘肃素有“彩陶之冠”的美称,是我国史前彩陶的重要分布区。在兰州大学博物馆,精致的马家窑类型的旋涡纹黑白彩内外彩单耳彩陶盆、半山类型的旋涡纹双耳彩陶罐、马厂类型的折线纹陶罐以及神人纹陶罐等,这些彩陶藏品犹如灵动的诗篇,诉说着远古先民的生活与智慧,让我们得以窥见史前人类文明的曙光。

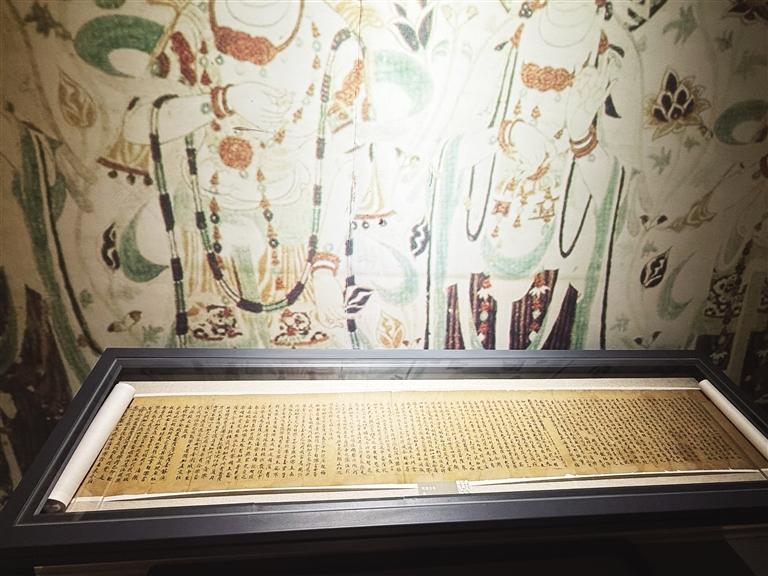

作为甘肃省高校首家建成的综合性博物馆,西北师范大学博物馆以其独特的文化视角和丰富的民族文物收藏而独具魅力。“敦煌写经卷”的收藏位居中国高校前列,其中《大般若波罗蜜多经卷第一》入选第一批《国家珍贵古籍名录》。甘肃民俗陈列展厅中,洮砚、唐卡、保安腰刀、临夏砖雕、庆阳香包等入选国家级或省级非物质文化遗产名录的民间艺术珍品整齐陈列,浓郁的生活气息与文化活力扑面而来。

高山、森林、草原和而不同,苍翠欲滴,处处灵动。走进兰州交通大学染缬艺术研究所(博物馆),犹如走入一个色彩世界,一幅幅绚丽多彩的染缬作品令人叹为观止。以绞缬工艺为主的染缬作品《祁连山》,经过线绳的多次捆扎、浸染,最终在布料上呈现出层次丰富的绿色,成为馆内珍藏的非遗精品。

1973年,举世闻名的黄河古象化石在甘肃省合水县境内马莲河河口被发现,这具古象化石是世界上迄今为止保存最完整的一具剑齿象化石,也是目前已知个体最大的剑齿象。兰州大学因参与了挖掘和研究工作,获得了一具黄河古象化石复制品的收藏。

甘肃农业大学认知馆的恐龙化石也在诉说着生命演化的壮阔史诗,这里收藏着在甘肃平川挖掘并以首任校长名字命名的盛彤笙龙恐龙化石;全国只有两件的英国中泥盆统尖齿粒骨鱼化石,也在这里珍藏其一。各类动植物、土壤矿石标本更是不胜枚举。

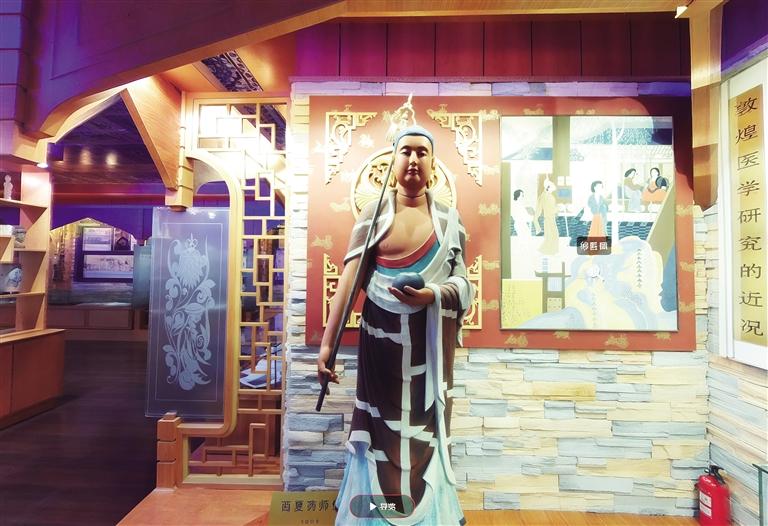

国内首个以“敦煌医学”为主题的专业展馆,坐落于甘肃省中医药大学,馆内珍藏的敦煌遗书中医学文献、壁画中的医学图像等,将碎片化的医学遗产串联成完整的体系,让千年之前的医学智慧从古籍中“走出来”,成为可触摸、可感知的文化载体。

从古老的蒸汽机车模型到现代化的高速列车零部件,从早期的铁路规划图纸到珍贵的铁路历史照片,作为甘肃省内唯一一所以铁路为展览主题的陈列馆,兰州交通大学天佑铁路展览馆中的每一件展品都见证了中国铁路从无到有、从弱到强的发展历程。

每一座博物馆都是一所大学校,深藏在高校里的博物馆依托高校自身的特色学科和专业底蕴而建造,成为“大学里的大学”。不仅丰富了校园文化生活,也为社会提供了独特的教育资源,成为学术交流的重要平台。如今,这些曾藏于“深闺”的高校博物馆正逐步走出校园,以多样的姿态融入公众视野。在满足公众参观需求、普及相关知识的同时,也成为了提升高校形象、扩大高校影响力的亮眼招牌。

同时,这些“小而精、专而深”的高校博物馆,正逐渐打破传统界限,通过不断创新的展览形式和互动体验,为参观者提供沉浸式体验的空间,让人们得以与“宝物”隔空对话,在感受学术深邃的同时,触摸历史的温度与厚重,成为连接过去与未来的桥梁。

兰州各大高校博物馆以其独特的收藏和展览,在全国高校博物馆中占据着重要的一席之地。它们是知识的殿堂,是文化的传承者,也是创新的推动者。在这里,历史不再是书本上的文字,而是触手可及的实物和生动的场景;科学也不再是抽象的概念,而是通过展览和互动体验变得直观而有趣。无论是对历史文化的追寻,还是对自然科学的探索,这些博物馆都能满足人们的求知欲。它们如同一扇扇窗户,打开了通往智慧与文明的世界,让每一个踏入其中的人都能深深感受到知识的力量和文脉的悠长。

兰州日报社全媒体记者 周言文

追寻历史 传承文明与艺术之脉

黄河流域作为华夏文明的重要发祥地,在悠悠的历史长河中,孕育出了璀璨多元的文明。兰州,这座被黄河温柔环抱的西北重镇,不仅是奔腾河水滋养的文明驿站,更藏着一部镌刻在文物里的文明与艺术史诗。在兰高校中的文物收藏,犹如散落人间的文明碎片,拼凑出黄土高原与丝路古道交织的独特记忆。在这里,你能看到线条流畅、图案精美的彩陶,它们静静地诉说着远古先人的智慧与审美;能触摸到历经岁月洗礼的藏经卷,仿佛能听到千年之前的诵经声;能领略到充满生活气息的甘肃民俗文物,感受这片土地上人们的烟火日常;能见到逼真生动的麦积山雕塑仿品,体会古代工匠的精湛技艺;还能看到美轮美奂的敦煌壁画复刻,仿若置身于莫高窟那神奇的艺术殿堂之中……

兰州大学博物馆:精品珍藏述说地域文明

兰州大学博物馆战国时期的蒲坂鼎

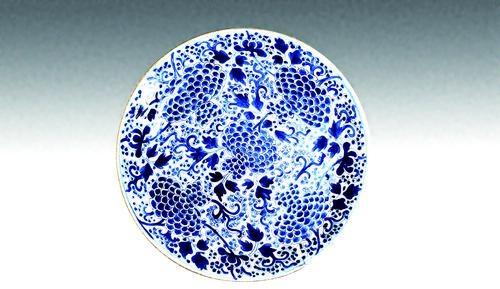

兰州大学博物馆清朝康熙年间的双犄牡丹纹瓷盘

兰州大学博物馆外观独具匠心——主体棕色圆柱体设计灵感源自史前黄河流域绘有螺旋纹的陶器,独特造型既呼应着地域文明的悠久脉络,又透着鲜明的艺术张力。馆名由著名书法家、教育家欧阳中石先生亲笔题写,笔墨间的气韵与建筑的文化底蕴相映成趣,更添人文厚重感。

走进历史文物展厅,仿佛开启了一场穿越时空的奇妙之旅。这里展示着陶器、青铜器、瓷器及杂器四大类文物,共计500余件文物。当你漫步其中,厚重的先秦彝器、精美的汉唐陶俑与清丽的各代瓷器一一呈现在眼前,仿佛是历史的长河缓缓流淌。

而素有“彩陶之冠”美名的甘肃彩陶,更是本展的一大亮点。这些彩陶造型独特,纹饰精美,从中我们可以品味到先民们细腻丰富的情感和高超的技艺。它们就像一个个无声的艺术家,用独特的语言向我们讲述着远古人类的生活与梦想。

在众多的展品中,那些精品珍藏更是让人惊叹不已。首先映入眼帘的是战国时期的“蒲坂”鼎。它通高仅17厘米,历经千年岁月的洗礼,依然保存得十分完整。古代铸造时留下的痕迹清晰可见,仿佛能看到当时工匠们专注而精湛的技艺。鼎盖之上,错红铜铭文12字,其中“蒲坂”二字格外引人注目。“蒲坂”,正是如今山西永济市的古称,这小小的鼎,宛如一座连接古今的桥梁,让我们得以触摸到那段遥远的历史。

唐代的粉彩侍女俑共有四件,两大两小,高度在55至47厘米之间。它们皆精心施绘了彩绘,尽管部分色彩已经随着时光的流转而脱落,但仍能让人感受到当年色彩的绚丽夺目。画工之细致入微,令人赞叹。四件女俑各具特色,发髻各不相同,容颜饱满却不失秀美,体态丰腴却不失匀称。她们的表情悠闲自若,仿佛正享受着盛唐的繁华与安逸。其中,怀抱小狗的仕女形象尤为独特,在同类粉彩仕女俑中较为罕见。这组粉彩侍女俑生动地体现了盛唐时期以胖为美的审美情趣,无疑是不可多得的艺术瑰宝。

清康熙年间的双犄牡丹纹瓷盘是一件典型的撇口大盘,直径35厘米,底径21厘米。盘芯内绘有一只大牡丹,周围四只大牡丹上下呼应,形成了一种和谐而美妙的布局。更妙的是,牡丹上加绘两朵小花,又支出数只小牡丹,朵朵盛开,呈犄角状,这便是康熙时期有名的“双犄牡丹”题材。瓷盘上的牡丹绘制得细腻逼真,色彩鲜艳,仿佛将春天的生机与美丽永远定格在了这小小的瓷盘之上。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,太多真知需要我们走出课本、走出教室,用双手去抚摸历史,用脚步去丈量世界。”六年级学生王梓轩在参观博物馆后深有感触,暗暗决定要常常走进博物馆,让这些跨越时空的文物与故事,丰盈自己的成长之路。

西北师范大学博物馆:多元展厅编制文化长卷

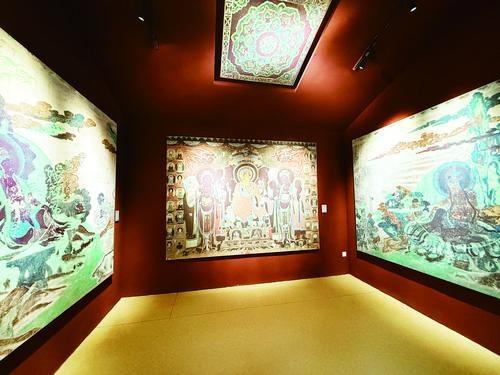

西北师范大学博物馆敦煌壁画艺术陈列展馆

西北师范大学博物馆甘肃民俗陈列展馆

“西北师范大学博物馆创建于2000年,2002年10月建成向校内外及社会大众开放。现设有历史文物、彩陶文化、书画艺术、敦煌壁画艺术、麦积山雕塑艺术、甘肃民俗、动植物标本、古生物化石与地矿标本、校史等9个基本陈列,馆舍面积七千余平方米,各类藏品万余件。”西北师范大学博物馆主任白雪涛对博物馆的每一个展馆、每一件藏品都了然于心。

“博物馆承载着学校百年来的悠久历史、办学成就和经典文化,是学校历史学、考古学、生命科学、艺术学等学科教学科研活动的主要场所;是弘扬和培养人文精神与科学精神,传播科学文化知识,进行爱国主义教育和素质教育的重要基地。”白雪涛娓娓道来。

步入展厅,首先映入眼帘的“丝路华章——敦煌壁画艺术陈列”便让人眼前一亮。志愿者讲解员徐锦阳指着眼前色彩瑰丽的壁画介绍:“这里精选了魏晋南北朝以来敦煌莫高窟和榆林窟的66幅壁画精品,通过先进数字技术实现高保真还原,让观众近距离感受壁画的细腻笔触与丰富色彩。”

从庄严的尊像画、恢宏的经变画,到生动的供养人画、精巧的装饰图案画,再到充满想象力的神话题材画与故事画,多样题材完整呈现了敦煌艺术的多元风貌。数字技术精准复刻了壁画的原始细节并真实再现了敦煌艺术穿越千年的风华与神韵。

跟随徐锦阳的指引,记者来到“东方微笑——麦积山雕塑艺术陈列”区。71件复刻自麦积山石窟的雕塑精品静静伫立,佛的慈悲、菩萨的温婉、弟子的虔诚、力士的刚劲……每一件作品都真实还原了原作的神韵,精准传递出麦积山雕塑独特的艺术风格、浓郁的艺术气息与深厚的美学意蕴。

此外,“彩魂陶韵——彩陶文化陈列”中,既有来自黄河流域大地湾文化的古朴三足钵、马家窑文化的旋涡纹彩陶瓶、齐家文化的素面陶壶,也有远道而来的北非卡比利亚彩陶,件件造型古朴、纹饰精美,让人目不暇接。

“文华天宝——历史文物陈列”则以近2000件(套)文物构建起一幅立体的历史长卷。从刻有古老文字的甲骨、纹饰精美的青铜器,到造型各异的陶瓷器、温润通透的玉器,再到历经沧桑的石器、钱币与文书,丰富的品类与珍贵的文物让观众眼界大开。每一件文物都像一位沉默的时光讲述者,从文字起源到器物文明,从商贸往来到生活百态,全方位展现了这片土地上悠久的历史与灿烂的文明。

“多彩风情——甘肃民俗陈列”展厅中,浓郁的生活气息与文化活力扑面而来。洮砚的石质温润、唐卡的色彩绚丽、保安腰刀的工艺精湛、临夏砖雕的细腻繁复、庆阳香包的馥郁雅致……这些入选国家级或省级非物质文化遗产名录的民间艺术珍品整齐陈列,每一件都凝聚着民间匠人的智慧与心血。

从数字还原的敦煌壁画到指尖可触的民俗非遗,从远古彩陶的神秘符号到历史文物的岁月痕迹,西北师范大学博物馆以各具特色的展陈编织出一幅立体的文化长卷,让每一位参观者都能在文化的浸润中,读懂文明的传承与力量。

兰州交通大学染缬艺术博物馆:千年技艺织就色彩华章

兰州交通大学丝绸之路染缬艺术博物馆

在兰州交通大学校园,有一座别具一格的博物馆。在这里,不仅可以欣赏到精美的染缬作品,详尽了解久已失传的古代纺染工具、染料以及传统染缬制作工艺和染缬历史,还可以亲手操作,体验植物染料萃取、蜡染、扎染、糊染、夹染等工艺过程,切身感受古老的染缬文化。它就是集收藏保护、传承交流以及教学育人功能于一身的国内目前唯一一家染缬博物馆——兰州交通大学丝绸之路染缬艺术研究所(博物馆)。

走进博物馆的大门,首先映入眼帘的便是一个如梦如幻、五彩斑斓的奇妙世界。在这里,呈现在眼前的是一幅幅装裱起来的令人叹为观止的染缬作品,它们仿佛是被打翻的调色盘,色彩瑰丽,如同天边绚丽的晚霞,又似春日里争奇斗艳的繁花。其设计更是丰富多元,有的作品展现出简约而不失优雅的线条,有的则以繁复华丽的图案让人目不暇接,有的融合了现代元素充满时尚感,有的则坚守传统风格尽显古朴韵味。每一件作品都仿佛在诉说着一段独特的故事,让人沉醉其中,流连忘返。

“展厅分为两个部分,现在呈现在我们眼前的是创始人管兰生院长的作品。”兰州交通大学染缬艺术研究所(博物馆)负责人张宁为记者一一介绍馆内的陈列。花鸟系列作品用色极为大胆,在写实与写意之间巧妙游走,给人带来一种强烈的视觉冲击;丝路风光系列作品则显得醇厚洒脱、大气瑰丽,仿佛将那广袤无垠的丝路美景尽收眼底。

随着张宁精彩的讲解,意犹未尽间就进入了第二展区,各类中草药染料、矿物染料、植物染料,以及用以染色的大缸在这里有序地一一陈列着,将染缬的整个流程以一种生动鲜活的方式完美复原。那场景,仿佛时光倒流,让人目睹了染缬工艺的古老与神秘。

染缬泛指中国古代纺织品印染技术,主要分为蜡染、扎染、夹染、糊染四种工艺。传统染缬以中国西南民族地区、江南地区和古丝绸之路沿线及周边地区为主。宋代以后,古丝路上的染缬技艺因各种原因逐渐衰落,以至失传。近些年,管兰生已“复活”了古丝绸染缬艺术的一些基本技艺。比如通过细致地捆扎,繁复地浸染,让绚烂的色彩在丝绸的褶皱中展现出一种错落有致的美感。

展厅中央,一方方色彩斑斓的染缬作品静静陈列,将古老技艺的灵动与东方美学的底蕴完美结合。精致丝巾轻垂如流云,造型别致的手提包勾勒着实用与雅致的平衡,丝滑领带间藏着低调的优雅,明艳旗袍裹着岁月沉淀的风情,小巧手绢与富有巧思的文创口罩则让传统工艺融入日常点滴。

兰州日报社全媒体记者 刘宝丽 文/图

穿越时空 探索智慧与科学之光

在兰州的黄土褶皱里,高校博物馆如同璀璨星辰,以各自独特的方式诠释着自然科学的永恒魅力。甘肃中医药大学博物馆的敦煌医卷散发着千年药香,甘肃农业大学认知馆的恐龙化石诉说着生命演化的壮阔史诗,兰州交通大学天佑铁路展览馆的蒸汽机车鸣响着工业文明的轰鸣。

这些承载着人类认知自然、改造自然智慧的殿堂,静静地矗立在那里,等待着每一位探访者的到来,引领着人们穿越时空,与历史对话,感受科学的力量与温度。在这里,每一次驻足、每一次凝视,都可能激发一次思想的火花,点燃对科学的热爱与追求。它们以无声的语言,讲述着人类与自然的故事,引导着人们不断探索未知,追求真理。

甘肃农业大学认知馆:生命演化的立体交响

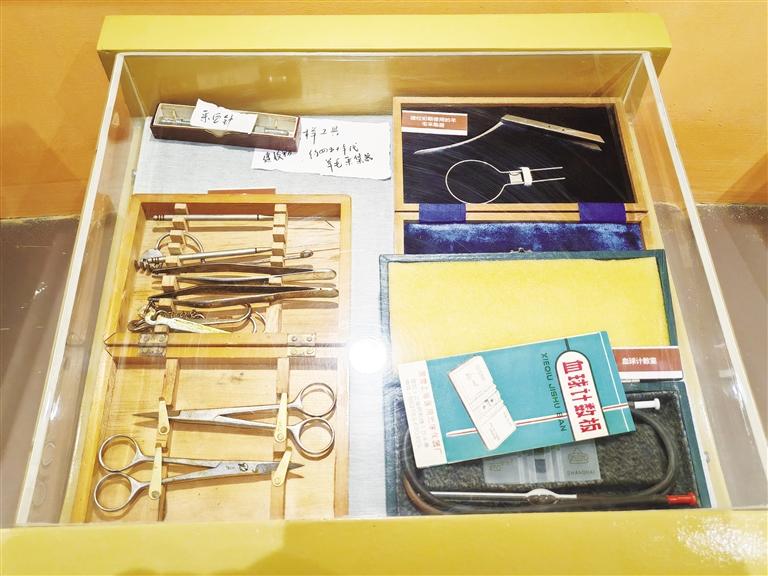

甘肃农业大学认知馆内珍藏的建校初期师生们使用过的工具

“这块斜方薄皮木化石,保存着1.8亿年前的年轮结构。”甘肃农业大学认知馆馆长包正育轻抚展柜,显微投影将木化石的细胞结构投射在墙面上。在包馆长的带领下,记者在甘肃农业大学认知馆开启了一场关于自然与生命、历史与发展的认知之旅。

“认知馆以‘和谐自然’为主题,突出展示农业文明历程、科普宣传教育、现代农业发展、生态环境建设、科学家精神等,通过形象生动和立体现代的直观展示,让大家在深入了解和传承中华优秀传统文化的同时,充分认知农业、认知农大、认知科技、认知历史。”谈及认知馆的名称由来,包馆长自豪地介绍道,“综上所述,在这里体现了全省自然科学的综合性,所以有了‘认知’二字。”

走进校史展区,就像翻开了一部甘肃农业大学的发展史书。这里围绕学校作为国内第一所兽医高等院校的悠久历史和70年来砥砺奋进的发展历程展开,对学校“中国牧医草人才的摇篮、中国农业高等教育的中坚”的辉煌发展历史、“三易其址、四更其名”的风雨历程,以及在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新方面取得的显著成就,进行了多角度、全方位的直观展示。

在学科标本展区,来自刘家堡小学五年级的孩子们正跟随着馆内讲解员,走进一个丰富多彩的自然世界。这里以现代农业发展现状为原点,陈列了草业科学、作物学、动物科学、动物医学、植物保护、资源环境、林学、农业机械、水利工程等特色优势学科和专业的各类动植物、土壤矿石标本、生态模型、音像系统、互动设施和各类科普图片7300多个。

恐龙化石展区(古脊椎动物研究所标本陈列室)是认知馆的一大亮点,这里主要展示学校在生命科学研究方面取得的重要成果。馆内陈列展出的1具侏罗纪早期恐龙化石模型,6具代表性的恐龙骨架,还有发现于甘肃省的斜方薄皮木、珊瑚类、兽孔类、昆虫、甘肃鸟、大唇犀、和政羊及大量的恐龙骨骼化石;发现于英国中泥盆统的尖齿粒骨鱼(全国只有两件,另一件在中国科学院古动物馆)等338件不同时期的化石标本;从国内外收集的各类精美的菊石、海百合、彩色条带状叠层石、立体三叶虫实体化石等。

据包馆长介绍,学校虽未设考古专业,但研究所与国内外多个考古机构合作,收藏了一系列珍贵化石。其中,镇馆之宝级别的展品通常以模型形式展示,如在甘肃平川挖掘并以首任校长名字命名的恐龙化石。

据悉,自开放以来,认知馆已接待了35.6万人次的参观者,主要服务于中小学生科普教育、农业农村人才培训、周边社区居民的自然科普教育以及特定帮扶点的教育活动,覆盖全省范围。通过丰富的展品和多样的展示方式,让参观者深入了解了农业文明历程、现代农业发展以及生命科学的奥秘。

甘肃中医药大学博物馆:千年药香中的科学探秘

甘肃中医药大学中国医学史馆内珍藏的汉简

甘肃中医药大学中药标本馆内展示的甘肃道地药材标本

踏入甘肃中医药大学博物馆,仿佛步入了一个中医药的奇妙世界。这里既蕴含着丰富的中医药文化知识,也见证了无数学子的求知之旅,承载着中医药文化传承的使命。

“甘肃中医药大学博物馆,创建于1986年,是国内具有一定影响力、规模和水平的中医药专业展示馆。目前,设有多个专题展馆,分别是:中国医学史馆、中药标本馆、敦煌医学馆、藏医药馆。”甘肃中医药大学博物馆工作人员屈海燕一一向记者介绍道。“馆内总建筑面积约1550平方米,展陈面积超过3000平方米,现有展品包括实物标本、模型、文献、图像等近4000件。”

跟随着屈海燕,记者首先走进了中国医学史馆。这里以通史手法展示了祖国医药学发生、发展的历史,从远古时期的医药起源,到各个历史时期的名医名著及其学术成就,一一呈现在眼前。

历代著名女医家专栏,让我们看到了女性在医学领域的智慧与贡献;藏医药专栏,展示了藏族独特的医学文化;而甘肃著名针灸学家皇甫谧专栏,则让我们深入了解了这位针灸学鼻祖的传奇人生。“在新生入校之后,都会来此参观,了解中医药的发展历史,让他们知来路也知未来。”

正在参观的李希同学感慨地说:“以前只是在书本上了解这些医学知识,来到这里,通过这些实物展示和详细介绍,感觉对祖国医学的发展历程有了更深刻的认识,真的很震撼,让我也对自己的专业有了敬畏。”

中药标本馆更是让人眼前一亮,这里就像一个中医药材的大观园。馆内收藏的2000余种中药标本,涵盖植物、动物、矿物等多个门类,尤以当归、黄芪、党参、甘草等在国内外享有较高声誉的甘肃主产道地药材最具代表性,兼具科研价值与科普功能。屈海燕介绍说:“这些药材都是我们甘肃的特色,它们不仅是珍贵的中药材,更是大自然赋予我们的瑰宝。”

甘肃中医药大学的敦煌医学馆是全国首个以“敦煌医学”为主题的专业展馆,重点展出敦煌壁画中的医学图像、相关医简文献,以及敦煌医学的近现代研究成果,集中呈现“形象医学”的独特美学与实践理念。其中,由著名雕塑家何鄂女士创作的“药师佛”彩塑,及一级美术师段兼善先生创作的《得医图》《救治病人图》,堪称镇馆之宝。

这些珍贵的文物和文献,见证了中医药学与古代丝绸之路的紧密联系,也展示了中医药学的博大精深。屈海燕告诉记者,敦煌医学馆的展品,不仅具有历史价值,还具有科学价值,它们为中医药学的研究和发展提供了重要的资料和依据。屈海燕介绍道:“敦煌医学有着独特的理论和治疗方法,通过这些展品,希望能让更多的人了解敦煌医学的魅力。”

甘肃中医药大学博物馆集教学科研、文化传承与科普宣传于一体,是学校推进“文化育人”战略的关键载体和窗口。它就像一本生动的教科书,将传统医学与自然科学完美地融合在一起,让每一位参观者都能深入了解中医药文化的博大精深。

兰州交通大学天佑铁路展览馆:感受中国铁路发展的脉搏

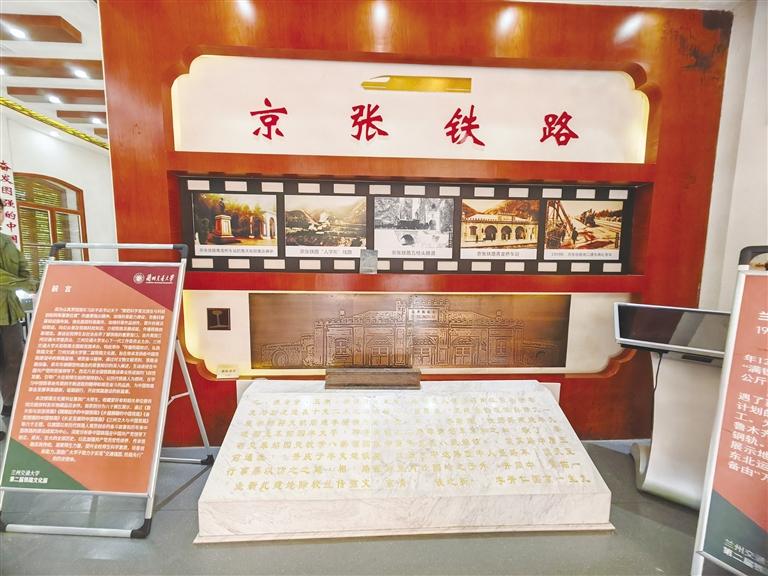

兰州交通大学天佑铁路展览馆内展示的京张铁路修建历程

在兰州交通大学的校园里,有一座仿建的“青龙桥火车站”,这里便是天佑铁路展览馆。它是甘肃省内唯一一所以铁路为展览主题的陈列馆,也是传承和弘扬铁路精神的重要场所。自2016年揭牌以来,它吸引了无数铁路爱好者和游客前来参观。

“2008年,兰州交通大学为纪念建校五十周年,仿建青龙桥车站为‘天佑园’,并于2016年在此设置了兰州交通大学天佑铁路主题展览馆。以此激励师生革故鼎新,为中国交通事业之发展砥砺前行。”负责展览馆讲解的大四学生郑昊言同学向记者介绍道,“展览馆由室内展厅和机车园两部分组成,是全国铁路科普教育基地、甘肃省科普教育基地、兰州市科普教育基地,也是目前甘肃省内唯一一所以铁路为展览主题的陈列馆。”

“青龙桥车站,是小学课本《詹天佑》一文中出现过的车站名字。课文中写到,铁路经过青龙桥附近,坡度特别大。火车怎样才能爬上这样的陡坡呢?詹天佑顺着山势,设计了一种 ‘人’字形线路。”在谈及展览馆名称的由来时,郑昊言更是激动,“100多年前,詹天佑修建京张铁路时留下的这一笔‘人’字,让隐于山间的四等小站青龙桥车站远近闻名。青龙桥车站,承载着中国人对铁路的最初记忆,也承载着人们对中国铁路工程先驱、‘中国铁路之父’詹天佑先生的崇高敬意。”

车站、站台、铁轨和列车,构成了兰州交通大学校园内一道别致的风景。走进展览馆,仿佛置身于中国铁路的发展长河中。馆内共有詹天佑与京张铁路、蹒跚起步的中国铁路、步履艰难的中国铁路、奋发图强的中国铁路、长足发展的中国铁路、兰州交大与中国铁路六大主题展区。每一个展区都通过精美的图片、详实的文字以及珍贵的实物,展示了中国铁路在不同历史时期的发展状况。

馆内还陈列了做工精细的火车模型,这些模型吸引了众多参观者的目光。比如由中国工人组装的第一台蒸汽机车“巨龙号”,其复原模型现在在开滦国家矿山公园保存;詹天佑先生从美国引进的马莱4型蒸汽机车;哈尔滨机务段的工人抢修的新中国第一代毛泽东号蒸汽机车;以及我国生产的第一代电力机车SS1型电力机车等,它们不仅是精美的艺术品,更是中国铁路发展的缩影。同时,还开拓了广大同学们的视野,也为学校车辆专业、运输专业的学生开辟了一个能够近距离了解机车构造的第二课堂。

室外的机车园中,最具代表性的是YZ31型米轨市郊客车,这一台是2008年兰州交通大学五十周年校庆之际由昆明铁路局赠送,目前用作实验教学和静态展示。“据我们考证,这台YZ31型客车,目前在国内属于孤品,十分珍贵。”郑昊言自豪地说。

兰州交通大学天佑铁路展览馆就像一部生动的铁路史书,让每一位参观者都可以近距离感受中国铁路的百年发展史以及老一辈“铁路人”筚路蓝缕的奋斗史,感悟一代代西北铁路人用坚守与付出追梦的奋斗历程。

兰州日报社全媒体记者 周言文 文/图

跨越千年 聆听文物与匠心之语

剑齿象化石(现收藏于兰州大学博物馆) 在兰州大学博物馆的古生物展厅,有一位“远古巨星”——黄河古象,它静静地伫立在那里,散发着一种震撼人心的力量。1973年,这具学名为师氏剑齿象的化石在甘肃合水县出土,而后便珍藏于此。它距今约200万年,是世界上迄今为止保存最完整的剑齿象化石,同时也是已知个体最大的剑齿象,高4.2米,长8米,庞大的身躯让人不禁感叹大自然的神奇造物。因为兰大参与了挖掘和研究工作,所以获得了一具黄河古象化石复制品并进行展出。

“盛氏彤笙龙”化石模型(现收藏于甘肃农业大学认知馆) 该化石模型是甘肃农业大学认知馆镇馆之宝,也是甘肃目前发现时代最早、保存最完整的恐龙化石,以学校前身首任院长命名。

“药师佛”彩塑(现收藏于敦煌医学馆) 由著名雕塑家何鄂女士创作的“药师佛”彩塑,线条优美,神态安详,完美融合了佛教艺术与医学精神;一级美术师段兼善先生创作的《得医图》《救治病人图》,以细腻笔触描绘古代医学救治场景,成为当之无愧的镇馆之宝。 甘肃中医药大学敦煌医学馆,为国内首个以“敦煌医学”为主题的专业展馆,重点展出敦煌壁画中的医学图像、相关医简文献,以及敦煌医学的近现代研究成果,集中呈现“形象医学”的独特美学与实践理念。

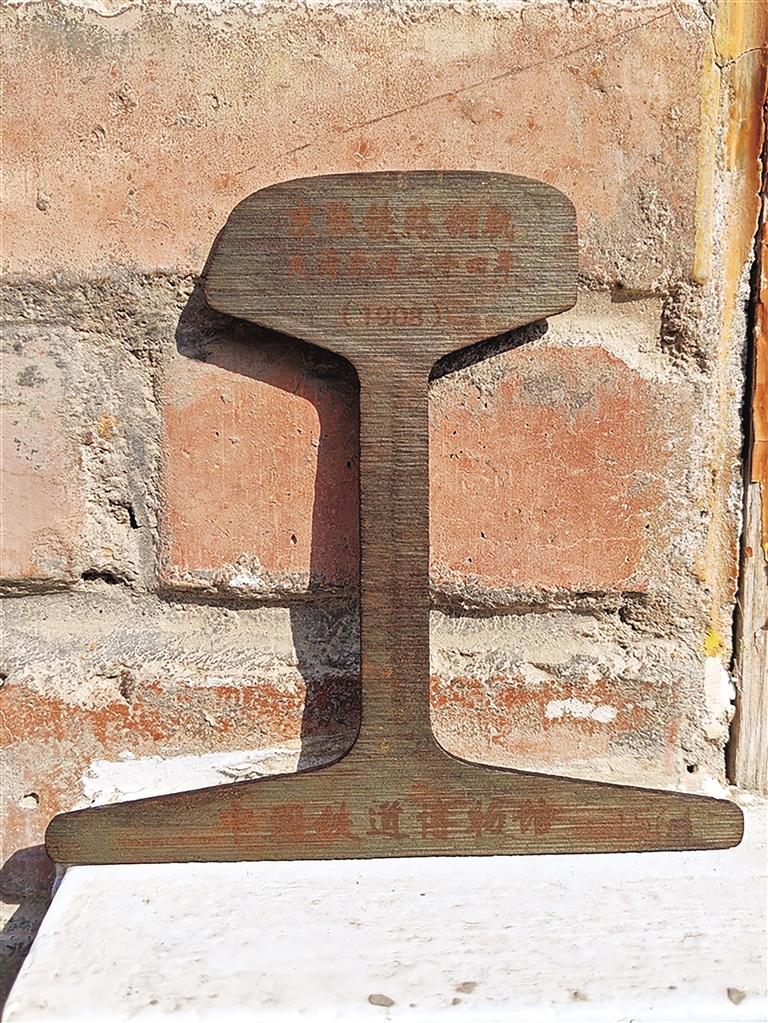

“工”字形钢轨切片(现收藏于兰州交通大学天佑铁路主题展览馆) 这件“工”字形钢轨切片原属于京张铁路康庄站段的铁路轨道,距今已有百余年的历史,见证了中国人自行设计、投入营运铁路的历程。京张铁路为詹天佑主持修建并负责的铁路,全长约200公里,1905年9月开工修建,于1909年建成。是中国首条不使用外国资金及人员,由中国人自行设计,投入营运的铁路。2016年,兰州交通大学天佑铁路主题展览馆建馆时,中国铁道博物馆将这件珍贵的钢轨切片赠送给了展览馆。

《大般若波罗蜜多经卷第一》(现收藏于西北师大博物馆) 敦煌写经《大般若波罗蜜多经卷第一》经甘肃省文物鉴定委员会及敦煌研究院敦煌文献研究所有关专家鉴定,确系出自敦煌莫高窟藏经洞之物,于2007年入选第一批《国家珍贵古籍名录》。该类别收藏位居中国高校前列。

宋徽宗真迹《宣和殿蛱蝶图》(现收藏于西北师大博物馆) 西北师范大学博物馆以其丰富的古代书画收藏在甘肃省各级博物馆和全国高校博物馆中位居前列。宋徽宗的《宣和殿蛱蝶图》尽显皇家绘画的细腻,作品以工笔的形式描绘了宫廷御花园中翩翩起舞的蝴蝶,所绘蝴蝶姿态各异,错落有致,色彩和谐,题跋处“天下一人”花押与双龙小印印证着帝王手笔。

黄河奔涌,金城生辉。作为丝路重镇的兰州,历史文脉源远流长。当甘肃省博物馆“马踏飞燕”萌动全网、简牍墨香引客如潮、兰州市博物馆“兰小五”成为打卡新宠时,另一股深沉而独特的力量也在悄然绽放——兰州高校博物馆群,正携其珍藏的“国之瑰宝”,走出象牙塔的深闺,用百万年的时光沉淀与千年的人文璀璨,开启一场穿越时空的震撼之旅。

在这些馆藏中,世界保存最完整的剑齿象化石,成为连接远古与当下的纽带;已知牙齿最大的植食性恐龙——巨齿兰州龙,诉说着早白垩世兰州盆地的生命传奇;北宋宋徽宗《宣和殿蛱蝶图》用工笔细描宫廷蝶舞印证帝王手笔;敦煌写经卷,入选国家珍贵古籍名录,墨香中沉淀着丝路文明的密码。

甘肃中医药大学敦煌医学馆作为全国首个该主题专业展馆,将敦煌医学的“形象美学”与实践智慧娓娓道来,省内唯一一所以铁路为展览主题的陈列馆——兰州交通大学天佑展览馆徐徐展开中国铁路发展史诗。

每座场馆都是厚重史诗,每件展品都是无声传奇。兰州高校博物馆群以跨界的收藏、专业的研究、开放的姿态,让远古化石、帝王真迹、丝路遗珍在象牙塔中焕发新生,成为解码文明、滋养心灵的文化新地标。

兰州日报社全媒体记者 刘宝丽 文/图

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年07月24日传承千年的玉石文化——探寻甘肃省博物馆馆藏玉器

- 2025年07月22日平凉戏曲博物馆非遗展演串联文旅新场景

- 2025年07月21日“14世纪骑士”现身甘肃省博物馆

- 2025年07月15日【图片新闻】平凉市博物馆吸引众多学生和家长参观