【文化视点】

大河东流 入耳沁心

肖美鹿

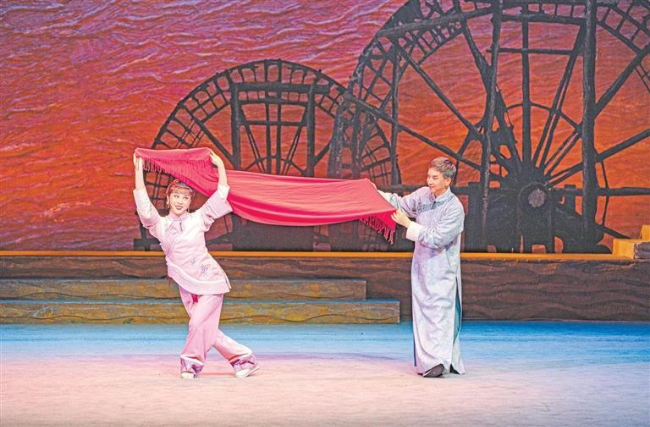

原创陇剧《大河东流》近日在甘肃黄河剧院公演,这是甘肃戏剧界国家艺术基金2024年度大型舞台剧和作品创作资助项目的又一次精彩亮相,也是甘肃省陇剧院继陇剧《大禹治水》后创作演出的又一部舞台作品。对于观众而言,这是一次愉悦的陇剧艺术审美体验,演出过程中多达十几次的掌声和演员谢幕时观众久久不息的欢呼就是印证。

精彩故事彰显鲜明价值取向

陇剧《大河东流》的创作有着鲜明的思想高度。就题材的选择与把握而言,创作者们的艺术目光是深邃的,他们将戏剧所要表现的内容定格于20世纪30年代的兰州水北门码头,那是一段湮入岁月的往事;而故事中凝练出的则是如千里黄河奔腾昂扬、绵延不绝的民族精神。舞台之上强烈的视觉美感、故事情节的层层递进、人物情感的流淌倾泻、陇剧音乐的入耳沁心……这些都是全剧引人入胜的成因,但最终激起人们心潮汹涌、激情澎湃的依然是戏剧的内核,是全剧辐射岀的能照亮每一个人心灵的精神光芒,那就是中国人与生俱来的家国情怀和民族气节,是他们面对危难之时自觉担负起匹夫之责的勇敢气概。

《大河东流》具有非常厚实的历史积淀与内涵,使剧目本身拥有可看性。剧中故事的时代背景是抗日战争时期,展现了在抗战大后方的兰州人民,特别是“筏客子”这一特殊人群的生存状态、情感纠葛与思想变化的心路历程。那个时代,“筏客子”专门指以操桨羊皮筏子在黄河水路之上运送货物的人。

羊皮筏子是黄河上游独特的交通运输工具,是古代劳动人民智慧的结晶。其最早的文字记载见于《后汉书》,说当时黄河上游的官兵“缝革囊为船”,就是将多个羊皮袋子扎成排筏,借其浮力如舟船行驶于河水之上。《清史稿》中直接记述黄河兰州段所发生的战事“夜以革囊结筏自蔡湾渡,破贼皋兰龙尾山”。至少在300多年的时间里,羊皮筏子是兰州至靖远、包头等地漫长惊险水路上最重要的交通运输工具,当时最大的排筏由600只羊皮袋联扎而成,能载重20多吨。

就是这样一群世世代代挥桨搏浪于黄河波涛的人们,就是这样一种简陋的水上交通运输工具,却成为陇剧《大河东流》中最直接的艺术载体,向观众舒展开一幅舞台画卷。这画卷中有亲切熟悉的人间烟火,有刘王两家筏客子的世仇怨恨,有青春儿女炽热细腻如丝如缕的心心相印……当这一切遇到抗日救亡的民族大义时,各种转变悄然开始。

最初,连槐花这位精明干练、深孚众望的刘家大掌柜都认为“抗战打仗是官府的事”,众多筏客子也认为“我们过好自己的日子就行”,这使槐花之子刘金城劝说刘王两家放弃前嫌联手扎大筏运送抗战物资的努力在最初并没有起到作用。然而,战争的硝烟愈来愈浓,当槐花得知自家排筏被炸、货物损失殆尽时,当眼睁睁看着日寇飞机在兰州上空肆无忌惮投下炸弹时,当儿子刘金城倒在血泊之中千呼万唤不回转时,当所有人不得不面对这惨烈现实时,撕心裂肺的悲痛、家园被毁的满腔怒火全都汇聚成巨大的精神洪流,如火山喷发般不可阻挡地迸射出来了。于是,人们在这一刻同仇敌忾,发出共同的声音,“擦干血迹收干泪,誓将木筏化战船,剖肝沥胆肩比肩,同仇敌忾护山川。”

至此,这个心灵转变的历程因其曲折生动的推进得以完成,引人注目而感人至深。可以说,陇剧《大河东流》以它所讲述的故事彰显了鲜明的价值取向。换言之,这部戏以艺术家的见地提出了一个问题并且很好地作出了回答:戏剧应当以什么样的作品帮助今天的青年观众回望历史。

守正创新焕发陇剧艺术新魅力

《大河东流》出色的舞台呈现,彰显了传统艺术在现实题材创作中依然拥有的强大生命力。

先从音乐说起。戏与曲是相互依附不可分割的整体,曲因戏而生发,戏因曲而传唱。我国三百多个地方剧种之间的主要区别就在于方言和音乐,包括唱腔与演奏。20世纪50年代末,一批卓有见识的前辈艺术家,来到甘肃,来到陇东的董志塬,徒步翻山越岭寻访陇东道情老艺人,认真记录他们所唱的曲谱,不知在多少个老旧的窑洞里度过了多少个日日夜夜,整理记录了几乎所有的老唱腔、老戏本,为陇剧的诞生和发展奠定了坚实厚重的基础,陇剧音乐与整个陇剧艺术的魅力才逐渐为人们所熟知。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2024年05月24日国家艺术基金资助项目原创陇剧《大河东流》在兰首演

- 2024年05月21日国家艺术基金资助项目原创陇剧《大河东流》成功首演

- 2024年05月13日陇剧《大河东流》5月19日首演 讲述“羊皮筏子赛军舰”的传奇故事