1842:林则徐的陇上行吟

林则徐(本文图片均为资料图)

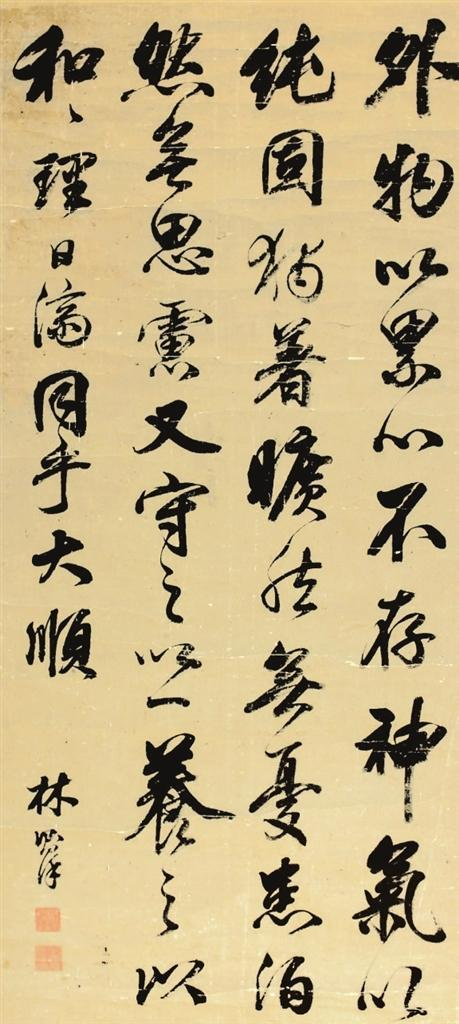

林则徐墨宝 武威市博物馆藏

甘肃日报特约撰稿人 周奉真

林则徐是我国历史上著名的政治家、思想家和民族英雄。1840年林则徐因广州禁烟事件遭构陷入狱,次年被道光帝敕令“从重发往伊犁,效力赎罪”。1842年7月,这位戴罪谪臣在儿子林聪彝、林拱枢的护持下,自西安启程,踏上了横跨陇右的谪戍之路。林则徐从泾川入境甘肃,经平凉、定西、兰州,穿越河西走廊,最终于9月望日抵达星星峡,入新疆,全程逾两千余里,耗时两月有余。

陇右大地的苍茫山水,似乎为林则徐这段旅程提供了沉淀心绪的绝佳场域。据文献记载,林则徐在此期间共写诗16首,从其在陇上行吟的诗歌中,我们可管窥到这位被称为“近代中国睁眼看世界第一人”在谪戍途中的精神世界。

初入甘境

当林则徐到达雄伟俊秀的崆峒山下白水驿时,接到家书,得知儿子林聪彝喜得长子,他写下了《次白水驿得家书,彝儿举一男,余初得孙,诗以志喜》:

仳离家室寄长安,闻茁孙枝稍自宽。

撰杖子能供啜菽,持门妇恰报征兰。

见儿作父吾知老,待汝成人古已难。

正向崆峒倚长剑,咳名频展贺书看。

一封家书穿越千里烟尘,轻轻落在谪臣的手中。林则徐谪途得孙的狂喜,在“闻茁孙枝”四字间蓬勃舒展。这株新苗生长在贬谪的苦土上,却用啼哭驱散了边塞的孤寒,让“稍自宽”的喟叹里渗出生命的甘甜。当“见儿作父”的惊觉叩击心扉,老年灯火下浮现的不仅是祖孙三代的更迭图卷,更是千年儒生永恒的生命焦虑。但戍边者的佩剑始终悬在诗行之外,他将眼神投向崆峒山脉的苍茫,为小孙子起名“贺崆”。报国长剑与绕膝温情在纸笺间反复拉锯,最终化作“频展贺书”这个无限温柔的动作。每一道褶皱里都藏着未言明的牵挂,每一处墨痕中皆凝着放不下的山河。谪臣的眼泪与祖父的微笑,在西北的风沙里酿成琥珀,封存着儒家士大夫最动人的精神图谱。

也是在平凉,林则徐收到来自家乡福建侯官知县王益谦(字仲山)的赠诗,这成为他谪贬途中一抹温暖的亮色,也催生了《和王仲山司马见赠原韵》两首饱含深情的诗作:

其一

昔时蛮徼懔神谟,收取馀皇不待呼。

旋拟阶前舞干羽,翻闻海上失蓬壶。

诸天孰使狂魔伏,历劫滋惭老衲枯。

西去逢君羡归计,循陔正写树萱图。

其二

絷维曾与永今朝,高论空嗟望古遥。

目断天南新露布,心悲岭表旧云轺。

才微早与官俱退,愁重翻教酒易消。

别后诗篇烦却寄,便如老杜赠韦迢。

在平凉驿道的黄沙里,五十六岁的林则徐在颠簸中接过了福建侯官知县王益谦的赠诗。当信笺在膝头展开的刹那,东南沿海的硝烟与西北荒原的朔风,在诗行间完成了一次宿命般的对话。两首和诗构成了完整的心理图式:第一首是精神困境的呈现,第二首则是突围路径的探寻。林则徐在诗学传统中找到了超越现实困境的支点,当他将王益谦比作韦迢时,实质上是在重新确认士大夫阶层的价值认同。在平凉古道的漫天风沙里,两封诗笺的往返完成了一场隐秘的精神仪式。林则徐用七律的平仄对抗着命运的颠簸,将政治失意转化为诗性的永恒。这让我们想起苏东坡在黄州的《念奴娇·赤壁怀古》,想起韩愈在潮州的《祭鳄鱼文》——中国贬谪文学的精神谱系中,永远回荡着这种将现实苦难淬炼为艺术永恒的铿锵之声。

盘桓兰州

林则徐一路载书赋诗,于七月二十九日行至兰州,当时驻守兰州的陕甘总督为满人富呢扬阿(字海帆),与林则徐为旧交,其亲率在兰文武官员迎接林则徐于城外兰山书院。富呢扬阿虽是满人,但也是风雅之士,故林则徐在兰州为富呢扬阿写下了《题富海帆督部〈韬光蜡屐图〉》《题海帆〈松阴补读图〉》。在林则徐与富呢扬阿惜别之际,写下了《留别海帆》诗二首:

其一

宦踪离合廿年间,秦陇重逢鬓渐斑。

前路欲凭询瀚海,新纶先喜过潼关。

金天筦钥兼双节,玉塞烽烟靖百蛮。

犹有松阴读书处,早将书舍媲时还。

其二

节府高楼跨夹城,玉泉山色大河声。

开筵东阁图书满,剪烛西堂鼓角清。

慷慨论兵忠愤气,殷勤赠别解推情。

近闻江海销金革,休养资公翊太平。

两首留别诗,不仅是兰山书院里的文酒酬唱,更是林则徐的心史。赠别诗特有的温厚语脉下,奔涌着惊心动魄的时代潜流。一百多年后再读这些诗句,依然能触摸到文字深处灼热的温度。林则徐在黄河岸边的这次文化停驻,无意间完成了中国士大夫精神的最后造像——既有岳武穆“收拾旧山河”的壮怀,又带着东坡“一蓑烟雨”的旷达。当近代化的惊涛拍碎传统士人的精神舢板,这些诗稿便成了飘摇时代最动人的心灵锚地,见证着最后一代儒臣在历史夹缝中的璀璨燃烧。

道光二十二年孟秋八月初四,林则徐又应甘肃布政使程德润(字玉樵,号问轩)之邀,于藩署后园“若已有园”雅集盛会。程德润即席赋诗相赠,林公感其盛情,依原韵酬和《程玉樵方伯(德润)饯予于兰州藩廨之若已有园,次韵奉谢》七律二章。此唱见证了封疆大吏间的君子之交和文人唱和的情趣:

其一

短辕西去笑羁臣,将出阳关有故人。

坐我名园觞咏乐,倾来佳酝色香陈。

开轩观稼知丰岁,激水浇花绚古春。

不问官私皆护惜,平泉一记义标新。

其二

我无长策靖蛮氛,愧说楼船练水军。

闻道狼贪今渐戢,须防蚕食念犹纷。

白头合对天山雪,赤手谁摩岭海云。

多谢新诗赠珠玉,难禁伤别杜司勋。

甘肃布政使程德润的藩署后园里,两位旧友疆臣临轩对坐,案头酒盏却漾着江南文人的疏朗气韵。林则徐的和诗里翻出杜牧伤别的典故,眼角细纹却浸着欣慰。他们在“护惜平泉”的唱和中达成某种默契:封疆大吏的君子之交,原不必拘泥俗世迎送之礼。后章忽转沉郁,酒盏里倒映着珠江口的烽烟。林公自嘲“赤手摩云”,却在“天山雪”的意象里暗藏玄机——此去伊犁虽似流放,实则续写屯田安边的壮心。

赏月凉州

在兰州,林则徐遇到了七年前已踏入陇右的陈德培(字子茂),他们是朋友,他乡遇故人,分外亲切。早在林则徐到达安定(今定西)秤钩驿时,时任甘肃安定县主簿的陈德培就曾前往迎接,陪同林则徐到达兰州,现又从兰州一路护送至武威,恰逢中秋佳节,二人赏月叙旧,互相唱和。林则徐有和诗《子茂薄君自兰泉送余至凉州,且赋七律四章赠行,次韵奉答》:

其一

弃璞何须惜卞和,门庭转喜雀堪罗。

频搔白发惭衰病,犹剩丹心耐折磨。

忆昔逢君怜宦薄,而今依旧患才多。

鸾凰枳棘无栖处,七载蹉跎奈尔何。

其二

送我西凉浃日程,自驱薄笨短辕轻。

高谈痛饮同西笑,切愤沉吟似《北征》。

小丑跳梁谁殄灭,中原揽辔望澄清。

关山万里残宵梦,犹听江东战鼓声。

其三

银汉冰轮挂碧虚,清光共挹广寒居。

玉门杨柳听羌笛,金碗葡萄漾曲车。

临贺杨凭休累客,惠州昙秀许传书。

羁怀却比秋云淡,天外无心任卷舒。

其四

也觉霜华鬓影侵,知君关陇历岖嵚。

纵然鸡肋空馀味,莫使龙泉减壮心。

晚嫁不愁倾国老,卑栖聊当入山深。

仇香岂是鹰鹯性,奋翼天衢有赏音。

这位因虎门销烟而名震寰宇的钦差大臣,此刻以戴罪之身跋涉河西;而安定县主簿陈德培七载沉浮的仕途,恰似陇右山峦般崎岖难行。四章和诗在霜天晓月中诞生,既非寻常的应酬唱和,亦非简单的身世之叹,而是在历史褶皱处展开的士人精神图卷。同是天涯沦落人的命运共鸣,构成了诗章的情感底色。

当林则徐在西行路上回望中原时,那些洒落在陇右的诗行,早已超越了具体的历史语境。这种在困境中依然保持的心灵温度与精神高度,恰似祁连雪峰上的明月,永远照耀着后来者的精神求索之路。

高吟雄关

八月二十二日,林则徐继续西行,陪同他走了近一月的故人陈德培,送至四十里铺东返,双方依依告别。九月八日,林则徐到嘉峪关,写下了著名的《出嘉峪关感赋》四首:

其一

严关百尺界天西,万里征人驻马蹄。

飞阁遥连秦树直,缭垣斜压陇云低。

天山巉削摩肩立,瀚海苍茫入望迷。

谁道崤函千古险,回看只见一丸泥。

其二

东西尉候往来通,博望星槎笑凿空。

塞下传笳歌敕勒,楼头倚剑接崆峒。

长城饮马寒宵月,古戍盘雕大漠风。

除是卢龙山海险,东南谁比此关雄!

其三

敦煌旧塞委荒烟,今日阳关古酒泉。

不比鸿沟分汉地,全收雁碛入遥天。

威宣贰负陈尸后,疆拓匈奴断臂前。

西域若非神武定,何时此地罢防边?

其四

一骑才过即闭关,中原回首泪痕潸。

弃繻人去谁能识,投笔功成老亦还。

夺得胭脂颜色淡,唱残杨柳鬓毛斑。

我来别有征途感,不为衰龄盼赐环。

四首《出嘉峪关感赋》,恰似四枚嵌入边关青砖的铜钉,在历史的风沙中折射出别样的幽光。诗歌以“严关百尺”的雄浑意象开篇,却暗藏多重时空的折叠。张骞凿空的驼队、霍去病盘马的弯弓、班超投笔的霜鬓,这些历史剪影在“长城饮马寒宵月”的冷寂中渐次浮现。诗人将个人的谪戍之痛置于千年边塞史的坐标系中,使得“万里征人”的驻马回望,既是地理空间的丈量,也是文化血脉的寻根。“崤函千古险”化作“一丸泥”的视觉错位,折射的正是传统天下观在近代冲击下的微妙震颤。诗中“中原回首泪痕潸”的苍凉与“不为衰龄盼赐环”的决绝形成张力结构,恰似关城砖缝间倔强生长的芨芨草。在“夺得胭脂颜色淡”的隐喻里,我们既能看到左宗棠西征大军的先声,也能触摸到诗人对“和戎”政策的隐忧。这种复杂心绪在“塞下传笳歌敕勒”的胡风与“楼头倚剑接崆峒”的汉月之间反复激荡,最终凝结成“疆拓匈奴断臂前”的冷峻史识。

林则徐对西域地理的独特感知,构成了诗歌的深层肌理。“天山巉削摩肩立”的压迫感与“瀚海苍茫入望迷”的虚无感,共同编织出近代士大夫认知转型期的精神图景。当嘉峪关不再是“鸿沟分汉地”的界限,而是“全收雁碛入遥天”的枢纽,这种空间意识的嬗变,已然预告着左宗棠“重新疆者所以保蒙古”的近代地缘政治思维。诗歌结尾“我来别有征途感”的自陈,恰似关城谯楼上的刁斗,在苍茫暮色中叩击着社会转型的晨钟。

在“博望星槎笑凿空”的解构性书写中,在“古戍盘雕大漠风”的生态凝视里,我们看到的不仅是传统边塞诗的余响,更是一个先知先觉者站在文明断裂带上的沉思。这种沉思,如同祁连雪水渗入戈壁,在看似干涸的沙砾下滋养着新的文化根系。当二十世纪西域的考察家们踏着林则徐的足迹西行时,历史已为这组诗写下了最厚重的注脚。

到达玉门时,林则徐收到了已先到伊犁效力的抗英英雄邓廷桢的来信,林则徐阅读后赋《将出玉关得嶰筠前辈自伊犁来书,赋此却寄》诗二首:

其一

与公踪迹靳从骖,绝塞仍期促膝谈。

他日韩非惭共传,即今弥勒笑同龛。

扬沙瀚海行犹滞,啮雪穹庐味早谙。

知是旷怀能作达,只愁烽火照江南。

其二

公比鲰生长十年,鬓须犹喜未皤然。

细书想见眸双炯,故纸难抛手一编。

僦屋先教烦次道,携儿也许学斜川。

中原果得销金革,两叟何妨老戍边。

林则徐于道光二十二年的深秋展读邓廷桢自伊犁寄来的信笺时,两位谪戍大员的命运轨迹在戈壁深处交汇。这两首酬答之作,恰似西行路上迸射的星火,将中国士大夫精神中最璀璨的光谱投射在苍茫的塞外。

诗行中流淌着传统文人的生命美学。“与公踪迹靳从骖”的并辔意象,是谪戍者的身份转换,这非但没有消解诗人的精神气度,反而在“绝塞仍期促膝谈”的期许中,完成了从庙堂重臣到江湖知己的身份重构。他们以韩非入秦的典故自况,用弥勒同龛的佛家隐喻,在荒寒绝域构建起超越现实困境的精神道场。家国忧思始终是贯穿诗脉的潜流,在“扬沙瀚海”的困顿与“啮雪穹庐”的苦寒于诗行中次第展开时,诗人笔锋陡转,直指江南烽火。更具现代性启示的是“两叟何妨老戍边”的宣言——将个体命运主动嵌入国家安全的宏大叙事,展现出近代转型期知识分子的责任自觉。当林则徐在红柳河畔的星光下西行,诗歌早已成为承载士人精神的诺亚方舟。两封穿越流沙的诗简,丈量着从玉门到伊犁的精神海拔。在近代中国遭遇三千年未有变局的前夜,两位清廷曾经的重臣,诗歌酬唱的不仅是个体命运的互文,更是传统士大夫精神向近代知识分子转型的鲜活标本。他们用诗歌浇筑的精神界碑,至今仍在戈壁的风沙中昭示着士人的责任与担当。

林则徐1842年秋在陇上的行吟,是其人生别样的篇章。9月11日,他自玉门启程,沿河西走廊继续西行,穿越红柳河、星星峡,踏入新疆地界。在这段戈壁孤旅中,林则徐以诗笔记录了“沙砾当途太不平”的艰险,更在《赴戍登程口占示家人》中写下“苟利国家生死以”的千古绝唱。行经凉州、肃州时,他仍不忘考察屯田水利,绘制《西域屯田水利略》,将流放之途化作经世治疆的考察之旅。其诗作交织着“关山万里残宵梦”的苍凉与“但持冰心谢羌胡”的孤贞,在“大漠孤烟直”的雄浑图景里,投射出传统士大夫“处江湖之远则忧其君”的精神品格。

这段万里风尘不仅锤炼出“西域遍行三万里”的壮游奇迹,更让林则徐完成了从封疆大吏到民族精神象征的涅槃,其陇右诗篇遂成晚清边塞诗的绝响。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年04月01日大型历史人文纪录片《关陇古道》开机

- 2025年01月03日兰州楹联 焕发人文光彩

- 2024年12月25日第七届中国与中亚人文交流与合作国际论坛举办

- 2024年12月04日兰州市城关区残联选送节目参加2024年国际残疾人日国际志愿者日活动暨全省残疾人文艺汇演优秀节目展演