【溯源甘肃】

【文化中国行】

丝路古城 千年泾州

大云寺舍利五重套函

泾川大云寺

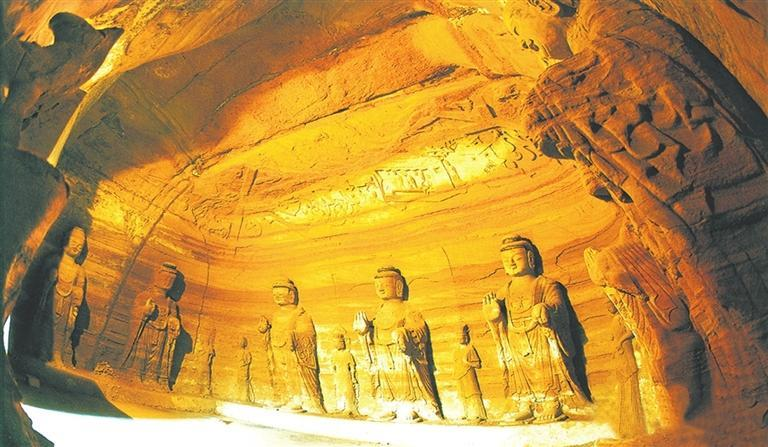

泾川南石窟寺(主窟内景)

泾川西王母宫 本文图片均为资料图

甘肃日报特约撰稿人 景颢

泾川,古称泾州,位于丝绸之路陇东黄土高原上的千年古郡。作为长安西出阳关的咽喉要道,泾川见证了商旅络绎的繁华、兵家必争的烽烟,更以百里石窟长廊镌刻下佛教东传的信仰轨迹。当我们今日溯源泾川,不仅是在翻阅半部陇东史册,更是在触摸那些湮没于历史长河中的文明印迹。

1 古泾州的前世今生

汉高祖二年(公元前205年),刘邦夺取秦朝的陇右地区,沿袭秦制,在原地设陇西郡、北地郡。至武帝元鼎三年(公元前114年),析北地郡的南部新置安定郡,郡治在高平(今固原市原州区),领21县,辖境包括泾川在内的今甘肃东部、宁夏南部等地。

东汉安帝永初五年(公元111年),因为战乱朝廷采取郡县东迁的办法,将原置在今甘肃境内的陇西、北地、安定3郡东迁到今陕西境。在这次县治东移过程中,因编制压缩、人口减少等原因,安定郡原属21县收缩成8县。8县中有5县东迁,其中临泾、乌氏、高平3县迁至泾川境;朝那、三水2县迁至灵台境。

永建四年(公元129年),三郡东迁18年后,朝廷决定三郡回迁。但其时由于三郡原辖区人口锐减、田地荒芜,安定郡并未迁回到高平,而是从美阳(今陕西扶风)回迁到了临泾(今泾川)。相对于高平,临泾更接近长安,在先前的战争中受到的创伤也较小。从那一刻起,安定郡开始了以泾州为陇东泾河流域政治经济中心的历史。

时序进入魏晋南北朝,前赵置陇东郡于陕西陇县,后赵置赵平郡于灵台邵寨,376年前秦苻坚置雍州于泾川,置平凉郡于彭阳红河川。北魏(430年)11月,拓跋焘亲征平凉,大败赫连定于鹑觚原(今灵台县境)。12月,拓跋焘攻克平凉,于安定郡置泾州,这是泾州的名字在历史上第一次出现。新置的泾州,统领6郡,辖17县,涵盖整个泾河流域。其中安定郡治在泾川,领5县:安定(今泾川县)、临泾(今泾川北)、朝那(今镇原西南)、乌氏(今泾川东北)、石堂(今灵台百里)。辖境约为今天的泾川、灵台和镇原的部分地区。

北魏置泾州,对整个泾河流域产生了深刻影响。经北宋,直到金世宗大定七年(1167年)改泾州保定县为泾川县,隶属于泾州管辖,泾州的州治与泾川的县治均在泾川,泾川第一次作为县级政权见诸历史。

由安定郡到泾州,再由泾州到泾川,后来唐代在泾州置泾原节度使,清代升泾州为直隶州,位于泾川的泾州一直是泾河中游地区最重要的州级行政建置,它是扼守关中与陇右的交通要道,是丝绸之路上的重要驿站,更是中原王朝经略西北的重要战略支点。

2 泾川大地上的璀璨文化

泾川是一块神奇的土地。相传,西王母在宫山脚下的瑶池沐浴,阮伯在泾河北岸建立起自己的方国。

1974年5月,泾川县泾明公社干部刘玉林在白家大队牛角沟植树造林时,发现了几块骨骼碎片,后经专家组鉴定,断定这块头盖骨化石是一个20岁左右的青年女性,在人类进化体系中处于晚期智人阶段,距今约3万至5万年,它所显示的人种方面的特征与蒙古人种相符。最后,按照考古界以发现地命名的惯例,该化石被命名为“泾川人”。

刘玉林的这一发现,打破了甘肃旧石器考古“只见器物不见人”的困局,第一次打开了平凉远古历史的大门,揭秘了泾河流域古人类生存的神奇密码。

位于泾河与汭河交汇处的泾州王母宫山,是传说中西王母的降生之地,山上有始建于西汉元封年间的西王母祖祠。在民间,西王母祭祀由来已久,其仪式以西王母信俗为载体,含有历史、民俗、礼仪、节庆、工艺、技能、商贸等诸多文化内容。

当人类文明大门开启的时候,泾水流域有不少部族共同体较早地在此演进为城邦性方国。

从谭其骧先生主编的《中国历史地图集》第一册“商时期中心区域图”可以看到,在西北除了关中的周部族以外,在泾水流域还有3个方国,这就是由姞姓部族建立的密须国,由阮伯建立的阮国及共伯建立的共国。密须国古城址在今灵台县百里镇,共国的都城遗址在今泾川县泾水北岸的水泉寺,阮国在今泾川县境南部。后来,兴起于陇东庆阳地区的姬姓部族建立的周,一步步向关中地区发展,最终取商而代之,建立周朝。大约在距今3000多年前,由于密须“侵阮徂共”,向阮和共发难。周王亲率大军,溯泾河而上,一举伐灭密须国,兼并了阮国和共国,统一了整个泾河流域,《诗经》中的《大雅·皇矣》一诗完整地记载了这一历史事件。

关于阮国,南宋郑樵《通志·氏族略》载:“阮氏,商之诸侯,国在岐渭之间。周文王侵阮徂共见于诗,子孙以国为氏。”周文王灭密事件之后,被兼并后的阮国仍被分封在泾川,降爵位为“伯”,国君称阮伯。公元前771年,西周灭亡,周室东迁,陇东全境为义渠戎国占领,阮国子孙便以国为姓,从泾川逐渐向陕西、河南、山东、安徽等地播迁,魏晋时在河南省陈留郡(今开封市祥符区陈留镇)成为望族,涌现出阮瑀、阮籍、阮咸等一众文学大家。

阮国虽灭,但泾水之滨的泾川作为天下阮氏的得姓源起之地,成为海内外所有阮姓族人共同的根脉所在,至今仍有阮陵山、阮陵书院、阮陵乡、阮陵渠等文化遗存,成为阮氏宗族追溯根源的核心地理标识。1972年泾川县出土的商代铜鬲铭文及墓葬结构,具有典型的殷商文化特征,为阮国历史提供了可靠的考古实证,印证了阮国在此地的文明进程。

金王朝的第三任皇帝是金太祖的嫡长孙完颜亶,即位时才15岁,辅佐他处理朝政的是包括宗弼(兀术)在内的他的几个叔父。其时,金朝廷派系斗争十分激烈,完颜氏宗字辈之间互相争斗,以完颜宗弼为首的一派,先后诛杀宗字辈的其他同族,掌握了军政大权。1148年10月宗弼去世,完颜亶正式亲政。1150年1月,完颜宗干第二子完颜亮勾结驸马唐括辩等合谋刺死了金熙宗完颜亶,自立为帝,改元天德,是为海陵王。

在王室宗族诸子中,宗弼的儿子完颜亨是比较出色的一个,金熙宗封他为芮王,担任猛安、银青光禄大夫。完颜亮弑君篡位,性格耿直的完颜亨对此很是不齿,由此埋下了杀身之祸。完颜亮最终将其逮捕入狱并杀害。1161年,在又一次的宗室斗争中,完颜亮下令杀害了完颜亨的妃子徒单氏、次妃大氏及完颜亨的儿子等人。

为了躲避迫害,幸存的完颜亨家人选择了出逃。经过数月时间准备之后,在1161年秋一个凄冷的月明之夜,他们逃出广宁府,踏上了艰难的西迁之旅,最终在泾水河边的泾州完颜村落地生根,繁衍后人。1234年金朝灭亡后,据传,还有完颜氏的一支千里迢迢投奔到泾州来。

3 泾河辉映中的丝路辉煌

相较于起伏连绵高大巍峨的山脉,河流在更多的时候被认为是人类培育文化根脉、延续文化基因的重要因子。泾河流域在佛教由西域传入中原地区的过程中,就发挥了这样的重要作用,留下了“百里石窟长廊”的壮举和奇观。

1600多年前的公元4世纪初,刚刚传入中国的佛教,一路经河西走廊自西而东向中原地区迈进,翻越陇山,沿泾河顺流而下,来到了泾州。公元479年,北魏孝文帝提倡佛教,在泾州王母宫山下开凿出一座大型中心塔柱窟,这是泾河川道开凿石窟的第一例。在其后的120余年里,佛教信徒在泾河两岸陆续建造了罗汉洞石窟、千佛寺石窟群、太山寺石窟,以及许多小禅窟、僧房窟等。现存于蒋家桥南的僧房窟,以规模大、规格高最具代表性,分列长廊的400多个僧房窟,设计巧妙,结构合理,或两三个相连,或数十个相通,甚至还有上下层之分的竖井式窟,内部互相连通,具有较严密的防御功能。

公元509年,北魏孝文帝元恪的妹夫高猛出任雍州刺史,在泾州城南高峰寺山顶修建了嵩显禅寺。禅寺修成之后,元恪敕赐表彰,以示嘉奖,其事迹被记录在“敕赐嵩显禅寺之碑”上。原碑现已遗失,拓片现存于泾川县博物馆。

公元510年,由泾州刺史奚康生负责,在泾川县城东15里的泾河北岸开凿了南石窟寺。它坐落于泾河北岸,却被冠以石窟寺的名称,是为了区别早先一年开凿于蒲河与茹河交汇处覆钟山的北石窟寺。南石窟寺窟龛开凿在泾河北岸红砂岩上,现存5窟,1号东大窟和2号西小窟保存较为完整。东大窟为南石窟寺的主窟,高达13米,宽约17米,深14米,结构独特,造型宏伟。入窟后迎面三壁围立高达2米多的7尊佛像,两旁有13座胁侍菩萨,栩栩如生,形态各异。窟顶布满浮雕,雕有舍身饲虎等佛经故事。除此之外,还有位于罗汉洞乡的罗汉洞石窟、丈八寺石窟,位于城关镇蒋家村的凤凰沟石窟,位于泾明乡庄头村的太山寺石窟等,都是泾河百里石窟长廊中的代表。

泾川作为丝绸之路北线东端、西出长安最重要的节点,其在东西文化交流融合中最重要的象征便是泾州大云寺的修建。

公元601年,隋文帝杨坚在他60岁生日的这一天,下令在全国30个州建30座舍利塔,供养佛舍利。当时的泾州作为长安门户,京畿重地,有幸成为奉诏修建大兴国寺的30个州之一。

公元690年9月,67岁的武则天登基,将以女性经变故事为主题的《大云经》颁行天下,同时又敕令两京长安、洛阳及天下各州都建一座大云寺,珍藏《大云经》。碰巧的是,泾州大云寺选址在隋代大兴国寺遗址。动工之际,发现了隋代供养于大兴国寺塔地宫中的舍利。武则天认为这是大吉大利的巧合,于是请当时制作金银器工艺水平最高的工匠,做成鎏金铜匣和金棺银椁,并用琉璃瓶盛装14粒佛祖骨舍利,再配以石函,于公元694年重新瘗葬放入地宫,建塔供奉。

明洪武三年(1370年),泾河爆发的一场特大洪水,不仅冲毁了泾州城,也冲毁了大云寺。直到1964年,泾川县城关公社水泉寺大队农民在整地时,意外发现了唐代大云寺塔地宫,雪藏地宫600年的国宝也得以重见天日。五重套函开了中原棺椁制瘗埋舍利之先河,成为佛教中国化的里程碑。

4 唐诗里的泾水流韵

泾川也是一块文脉富集之地,比如晚唐的李商隐曾在这里留下了《安定城楼》这样的千古名篇。

838年春天,李商隐在吏部组织的授官考试中失利,他曾经依靠的恩师也猝然去世。正当他彷徨四顾之时,遇到了时任泾原节度使王茂元。王茂元不仅欣赏他的文才,更欣赏他的人品,邀请他来泾州做幕僚,还将女儿王晏媄嫁给了他。李商隐在泾州的短短两年,是他一生中难得的一段安稳时光。公务之余,登上安定城楼,纵目远眺,兴之所至,便会有诗句涌上心头。其时的代表性作品便是这首《安定城楼》:

迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲。

贾生年少虚垂泪,王粲春来更远游。

永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟。

不知腐鼠成滋味,猜意鹓雏竟未休。

尽管李商隐蛰居泾州只有两年,但对泾州而言意义却是非凡的,在浩瀚恣肆的唐诗方阵里,泾川和泾河不曾缺席!

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年04月24日【文化中国行】皋兰山下寻遗韵——刘尔炘的兰州文化印记

- 2025年04月17日【文化中国行 秦文化的甘肃印记】嬴秦的崛起之路

- 2025年04月18日【文化中国行】陇南民居的古韵之美

- 2025年03月28日【文化中国行】西固面塑 博采众长