【溯源甘肃】

【文化中国行 秦文化的甘肃印记】

嬴秦的崛起之路

礼县大堡子山出土的金饰片。

清水县李崖遗址出土的夹砂褐陶铲足鬲。

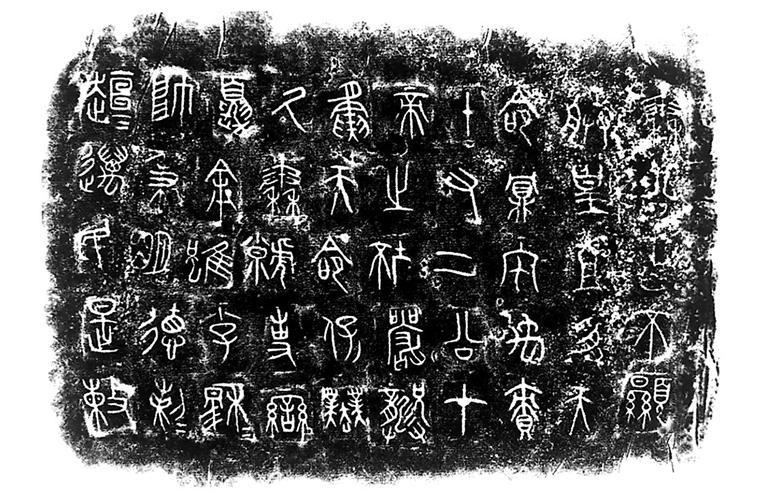

礼县出土的秦公簋及其铭文拓片。

陇山 本文图片均为资料图

甘肃日报特约撰稿人 张克复

秦人是春秋战国时期在陇上崛起的一支强大的部族,初为附庸,后为诸侯,最终统一全国。甘肃是秦人的发祥之地和东进的后方基地。从商末嬴中潏西迁西垂起,到秦文公迁都关中的300年间,中潏、蜚廉、恶来、女防、旁皋、太几、大骆、非子、秦侯、公伯、秦仲、庄公、襄公、文公14代秦人一直生活在今甘肃东部,筚路蓝缕,艰苦创业,由小到大,由弱到强。其中,从中潏到大骆7代,是秦人族群的形成阶段。从非子到庄公5代,是秦人“邑秦”(今甘肃张家川、清水一带)和秦文化的形成阶段。第三阶段是襄公、文公二代,秦人在陇上正式建立秦国,并迁都于汧、渭之会,此后又先后吞并诸戎,占领了整个渭水流域,势力达到洮水之滨,并以此作为经济后盾,成就霸业,统一天下。

秦人族群的形成

秦人的祖先是东夷少昊部落的玄鸟氏,起源于今山东嬴汶河一带,嬴姓属东夷的一支。

公元前1600年前后,商汤灭夏,嬴姓祖先费昌,去夏,为商汤驾车,在鸣条打败了夏桀。从商王太戊开始,嬴中衍之后,累世有功,辅佐商朝,嬴姓多有显达,被商王封为诸侯。

周灭殷商后,有部分秦人迁徙到山西中部,另有部分在中衍之孙中潏率领下归周,西迁到陕甘交界处的陇山东西,保卫西垂。

周初,殷纣王之子武庚发动反周叛乱,已迁于今山西和仍在东方的嬴姓族人也参加了叛乱。叛乱被平定后,嬴姓贵族纷纷四处逃散。其中大骆一支西迁的嬴姓族人从赵城(山西洪洞县北)迁于西犬丘(今甘肃礼县东、西和北),与保西垂的中潏之后结合在一起,势力渐大。嬴姓族人在西方的崛起,便由此始。

西犬丘一带,地处西汉水上游,土地平旷,水草丰美,出产的井盐有利于牲畜的生长,大骆的庶子非子善于养马,便以养马为业。“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王”,周孝王(公元前891年—公元前886年)大加赞赏,遂分疆裂土使其为附庸,“使主马于汧、渭之间”,将城邑建在秦,接续断绝多年的宗庙祭祀,号曰“秦嬴”。秦人称秦,由此始。秦邑,汉代称“秦亭”,在今甘肃省清水、张家川一带,是秦封邑之地。秦人便以渭水中游、西汉水上游为根据地,不断发展壮大。

秦国正式建立

秦嬴非子生秦侯,秦侯立十年卒。子公伯立,三年卒。子秦仲立,时间当在周厉王三十七年(公元前841年)。这时,周厉王无道,诸侯都背叛了周王室。西戎反,灭了西犬丘嬴姓大骆一族。秦仲奋起反抗,维持了西垂的基本稳定。周宣王四年(公元前824年),秦仲被封为西垂大夫,带兵征伐西戎,被西戎所杀。宣王又召其子不其等兄弟五人,予兵7000人,命征讨西戎,取得了胜利。宣王连同秦仲封地及西犬丘的土地都赐给了不其,号西垂大夫,即秦庄公。这时西垂的政治中心已由秦邑迁到了西犬丘。现藏于中国历史博物馆的不其簋,其铭文记载了秦庄公破西戎的一次战役。铭文说:严狁侵扰周的西方,周王命伯氏和不其抗击,进追于西(今礼县东),受到周王的赏赐,并命不其率领兵车继续追击。铭文表明,秦人在甘肃东南部已站稳了脚跟,成为周王朝保卫西部的屏障。

秦庄公卒,子代立,是为襄公。秦襄公二年(公元前776年),将政治中心迁到汧(今陕西陇县)。襄公八年(公元前770年),周幽王被犬戎杀于骊山之下,王畿尽为犬戎所据。周平王为避犬戎之难,将都城东徙雒邑(今河南洛阳市)。秦襄公因率兵救周,并护送平王东迁有功,被平王封为诸侯,赐以岐山(今陕西岐山县)以西之地,并说秦若能赶走犬戎,岐、丰这片地方就归秦所有。于是秦襄公正式建立了自己的国家,与其他诸侯一样有了遣使通婚、建立宗庙(敬祀七代先祖)的资格。秦国正式出现于历史舞台。

秦国崛起于陇右

秦襄公十二年(公元前766年),襄公东向伐戎,战死,文公立。秦文公三年(公元前763年),率兵东猎,沿渭水向东发展,一年后到达汧水与渭水交汇的地方,在这里新建了都邑。于是文公以此为根据地,向戎人发动进攻,戎败走。文公便招纳西周遗民,势力逐渐到岐的地方。文公十六年(公元前750年)再次伐戎,戎败走,秦占有了岐以东的地方。文公不违平王当年的旨意,将岐以东的地方献给了周王室。秦人正式拥有了今陕西扶风、岐山、凤翔、千阳、陇县、陈仓和甘肃天水市及其以西今礼县、西和等大片土地,成为以后向东发展并统一六国最重要的后方基地。文公十五年,在陈仓(今宝鸡)得鸡血宝石,立陈宝祠。文公二十七年(公元前739年),在武都(今成县)遇大特牛,立怒特祠,加上襄公时期在西垂宫建立的西畤,秦人建立了比较完善的郊祀制度。同时,与诸侯等级相同的宫室建筑、车马仪仗、道路标准等逐步完备。文公死后,归葬西山(今甘肃礼县)。

自襄公、文公立国之后,历代秦公为巩固和扩大势力,走上了一条艰苦卓绝的奋斗道路。他们个个骁勇善战,身先士卒,礼贤下士,奋发图强,逐步形成建立了一个强大的诸侯国。

史载,秦自非子至文公陵庙皆在西垂。迄今,先后在天水甘谷县毛家坪、天水麦积区董家坪、天水清水县李崖和陇南礼县大堡子山、圆顶山、西山坪、鸾亭山等地发现了70余处早期秦文化遗址。年代上起西周早期,下至秦朝,聚落、都邑、城市、墓葬、祭祀、礼制等遗址和车辆、乐器、各种金属、陶器器具,立体展示了秦文化的多姿多彩,基本解读了秦人在陇上兴族、立国到统一天下的全程。其中在清水县牛头河区域发现34处周代秦文化遗址,规模最大的李崖遗址达百万平方米,属超大中心聚落,很可能就是赢非子建立“秦邑”的所在地。在西汉水上游礼县发现39处秦人遗址。位于礼县县城西侧西汉水北岸的西山遗址,包括城址、建筑和墓葬,面积达10万平方米,极大可能就是秦人的早期都邑——西犬丘。县城西北隅的鸾亭山祭天遗址,极可能就是秦襄公所建的“西畤”。至于大堡子山遗址和圆顶山遗址,则为秦人的西垂陵园。

秦宁公二年(公元前714年),秦将国都迁到了平阳(今陕西岐山县西南)。秦宪公三年,灭荡社(今陕西三原县)。秦武公元年(公元前697年),伐彭戏氏,势力扩至华山之下。秦国牢固地占有关中西部以后,回师再沿渭水西进开疆拓地。秦武公十年(公元前688年),讨伐邽戎(今天水市区)、冀戎(今甘谷县),灭之。遂即建立了邽县和冀县,为甘肃也是中国置县之始。

秦穆公(公元前659年—公元前621年)时,秦国国力雄厚,成为春秋五霸之一。史载,穆公是一位招贤若渴的国君,他拔擢人才,不拘一格,不论身份。他的谋臣有许多为奴隶出身或流落之人。他的相国百里奚就是穆公夫人齐姜带来的陪嫁奴隶,半道逃亡到楚国放牛、牧马,当秦穆公听到百里奚的才能后,设计用五张黑羊皮从楚国换了回来。百里奚被任命为相国后,为报穆公知遇之恩,介绍了他的朋友骞叔父子三人来到秦国,百里奚的儿子听闻后,也投奔了秦国,这四人以后均成为秦国的大臣,建功卓著。另一位谋臣由余则是一位被劝降的义渠戎使臣。后来,秦穆公采纳由余计谋,攻伐西戎,益国十二,开地千里,成为西戎的霸主。周天子看到西方边患已除,大喜过望,派召公前来祝贺,并赐以金鼓。

进入战国时期,秦国在今甘肃的势力进一步扩展。秦厉公二十年(公元前457年),厉公曾率兵与绵诸戎交战。秦厉公三十三年(公元前444年),秦伐义渠戎(今庆阳市宁县一带),俘虏义渠戎王。秦献公即位后(公元前384年),兵临渭首,灭掉狄戎(今临洮县)、獂戎(今武山县、陇西县东南),置獂道、狄道两县。整个渭河干流丰饶的土地被秦占有,势力达到洮水之滨。

增强国力统一六国

秦孝公(公元前361年—公元前338年)任用商鞅变法,国力雄强。孝公十九年(公元前343年),周天子承认秦孝公为霸主。孝公二十年,诸侯齐贺。孝公命太子驷率戎狄92国朝觐周显王。这92个戎狄国大部分在陇东、陇西,其中有名可考的就有住在枹罕(今临夏县双城)的罕幵侯研。之后,又使公子少官率师大会诸侯于逢泽(今河南开封市东),共朝天子。

秦昭襄王二十七年(公元前280年),昭襄王“使司马错发陇西,因蜀攻楚黔中,拔之”。控制了巴蜀食盐资源。昭襄王二十八年(公元前279年)置陇西郡(治狄道,即今甘肃临洮县)。同时,不断攻伐泾水以北的义渠戎。至秦昭襄王三十五年(公元前272年),昭襄王母宣太后诱杀义渠戎王于甘泉宫,起兵灭义渠戎,置北地郡(治义渠县,今甘肃宁县庙坪)。今甘肃黄河以东渭河、泾河、西汉水流域地尽归秦,并集国力修筑长城,防御匈奴南下。

秦国在陇右、陇东全面推行郡县制。在前设邽县、冀县、獂道、狄道的基础上,秦孝公“併诸小乡聚,集为大县”,增设县、道一级政权。据现有资料可知,在陇西郡设有枹罕(今临夏一带)、西县(今礼县、西和一带);在北地郡设有乌氏(今崆峒区一带)、阴密(今灵台一带)、泾阳(今平凉西北一带)、朝那(今庄浪、华亭一带)、义渠(今宁县一带)等县。同时逐步制定、完善各项制度、律令,调整经济政策,大力发展农牧生产,促进经济发展,增加国力,提高军事能力。在礼县等地遗址中,出土了大量的青铜器、金银饰片,其中有一辆青铜微型挽车,方形,无辕,四角有鸟且能扭动,设机关开合,每轮各有7根幅条,虽历近3000年,车轮仍可转动自如。出土的编钟、鼎、簋、镈、壶、甗、盨、盉和金银饰片,也都极为精巧,证明当时秦人已掌握了高超的金属冶炼、铸造技术和工艺。随着秦穆公称霸西戎,陇原广阔的土地逐步开发,大大提高了生产力。秦简公七年(公元前408年),实行“初税亩”,征收实物田租。秦献公废除人殉制度。秦孝公实行“商鞅变法”,实行土地私有,废除世卿世禄制度,奖励耕织与军功,完成了由奴隶制向封建制的转变,进一步提高了经济、军事水平。

在发展经济的同时,秦国积极学习和吸取东方文化,提高文化素养。孔子的弟子中就有秦国的学子壤驷赤、秦祖、石作蜀,名列七十二贤人之中。壤驷赤专于礼制,被誉为“曾子之亚”;秦祖“身通六艺”;石作蜀随孔子删定史书。秦人在陇上很早已开始革新文字,字体开始由大篆向小篆和分书演变。礼县出土的《秦公簋铭文》,乃用戳子翻印在模范上的钤打样式,被认为是活字印刷的鼻祖。襄公时期的《石鼓铭》书体明显简化,小篆和分书同时出现。到战国秦惠文王的《诅楚石铭文》时,小篆已基本形成。随着统一六国的步伐,秦人逐步推广自己的文字,为后来统一文字奠定了坚实基础。

秦人在陇上的开发、经营和社会变革,使陇右、陇东地区成为当时社会制度、经济、文化最发达的地区。据史书记载,秦国境内“道不拾遗,民不妄取”,兵力众多,国力强盛。到战国后期,陇右、陇东经济实力进一步大增,不仅支撑了境内长城工程的建设,而且作为东进的根据地,充分保障了统一战争的后勤供应。秦人在陇上崛起、建国、东出和统一全国的奋斗历程中,形成了“务实创新的价值追求,开放包容的进取精神,尚武坚毅的民族性格,令行禁止的法治观念,上下一心的团队意识和始终如一的坚定信念”等文化特质和品格,对后来大一统国家的形成产生了开创性、奠基性的意义。

公元前246年,秦庄襄王卒后一年,子嬴政立,是为秦王。秦王十七年(公元前230年),秦国灭掉韩国,此后利用10年时间灭掉其他5国,于公元前221年统一全国,结束了长期分裂割据的战乱局面,建立了中国历史上第一个统一的多民族专制主义中央集权的封建王朝,谱写了中国历史辉煌的一页,对中华文明作出了伟大贡献。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年03月28日【文化中国行】西固面塑 博采众长

- 2025年03月28日【文化中国行】兰州非遗 文化瑰宝

- 2025年03月21日【文化中国行】好山好水有好茶

- 2025年03月21日【文化中国行】因为一碗茶 爱上一座城