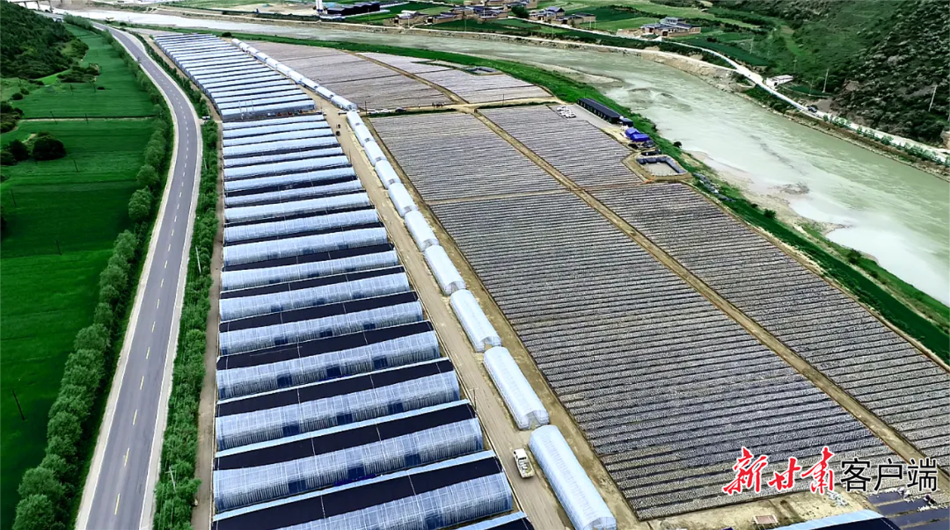

卓尼黑木耳种植大棚。

新甘肃·甘肃日报记者 蔡文正

在海拔2000至4920米的卓尼县,正上演着一场现代农业的逆袭。凭借昼夜温差大、光照充足的独特气候,这里生长出的黑木耳以多糖含量高、肉质肥厚的优势,成为全国食用菌市场的“明星产品”。

从默默无闻的高原小城,到全国瞩目的“中国黑木耳之乡”“全国黑木耳产业助力乡村振兴重点联系县域”,卓尼县通过发展特色产业,走出了一条生态保护与富民增收双赢的振兴之路。

据统计,今年以来,卓尼县在木耳、纳浪、喀尔钦、刀告等10个乡镇种植以木耳为主的食用菌10000亩,预计总产值达6.72亿元。

发展

卓尼县地处青藏高原东北边缘,9.5万农牧民守护着38.68万亩耕地。年均4.6℃的温寒气候、充足的日照与显著的昼夜温差,为黑木耳生长提供了天然“温室”。

走进卓尼县木耳镇食用菌产业园区,2000余座标准化大棚在阳光下熠熠生辉。菌棒生产车间内,自动化生产线正以每分钟12棒的速度运转;分拣包装区,戴着口罩的工人将新鲜采摘的黑木耳按照等级分类……这些“高原黑珍珠”将通过冷链物流,于48小时内抵达北上广深等城市。

这是卓尼县积极求变的成果,近年来,卓尼县委、县政府立足“农业优先型”发展定位,将黑木耳产业纳入“五个万亩”培育计划,建成两条现代化菌棒生产线;培育6家龙头企业、35家专业合作社,形成覆盖菌种研发、菌棒生产、规模种植、精深加工、品牌销售的完整产业链。

值得一提的是,凭借海拔高、昼夜温差大的天然优势,卓尼黑木耳的多糖含量比平原地区种植的木耳高出20%,形成差异化竞争优势。

卓尼黑木耳晾晒车间。

创新

走进卓尼县生态农牧业循环经济产业园区,两条现代化菌棒生产线正满负荷运转。这里年产能突破2000万棒,不仅满足本地需求,还能远销周边地区。从菌棒生产到鲜耳采收,再到即食木耳、木耳肽液等精深加工产品,卓尼县黑木耳产业链不断向高端延伸。

科技赋能是卓尼黑木耳产业跨越式发展的关键所在。卓尼县与中国农业科学院等科研机构深度合作,食用菌专家团队深入田间地头,攻克高原环境下的菌种培育、病虫害防治等技术难题,推广“菌棒集中生产+农户分散管理”模式,让农牧民告别“靠经验种植”的传统模式,走上科学化、标准化生产之路。

此外,黑木耳种植过程中产生的废弃菌渣经过处理后转化为有机肥,用于青稞、油菜种植,形成“菌棒生产—食用菌种植—菌渣还田”的绿色循环经济模式,既降低了生产成本,又保护了生态环境。

卓尼县还构建“五个一”工作推进机制——一个产业专班、一支专家团队、一套实施方案、一组扶持政策、一套考核机制,通过财政补贴、项目倾斜等方式,累计投入2亿元资金,撬动社会资本参与产业建设,形成“政府主导、企业主体、农户参与”的协同发展格局,为黑木耳产业发展保驾护航。

黑木耳种植大棚内群众正在工作。本文图片均由卓尼县融媒体中心提供

富民

在卓尼,黑木耳不仅是农产品,也是帮助群众增收致富的“新引擎”。通过“龙头企业+合作社+农户”的利益联结机制,1022家黑木耳种植经营主体与1.5万户农牧户建立合作关系,从土地流转、订单收购到入股分红,实行多样化的利益分配方式,让农牧民深度参与产业链分工。

数据显示,今年以来,卓尼县仅黑木耳产业就带动5980户农户户均增收6000元。

如今,“卓小尼”“木耳肽液”等系列产品成为市场新宠。卓尼黑木耳不仅端上全国消费者的餐桌,更通过跨境电商走向国际市场,成为展示雪域高原特色农业的“金色名片”。

黑木耳产业的蓬勃发展也为当地的文旅融合注入活力。卓尼县依托大峪沟4A级景区全力打造“木耳小镇”,将食用菌产业与乡村旅游深度融合,游客可以参观黑木耳现代化种植基地,体验木耳采摘,品尝特色木耳宴,参与科普研学活动。“赏木耳景、听木耳歌、品木耳宴、体木耳情”的农旅品牌正逐步形成。2024年,“卓尼黑木耳”入选全国名特优新农产品名录。

推进新品种研发,开展黑木耳新品种示范种植;建设智慧农业园区,引入物联网技术实现精准种植;深化农旅融合,打造全国知名的食用菌主题旅游目的地……站在新的起点,卓尼县正谋划着黑木耳产业的“二次腾飞”,让“小木耳”成长为乡村振兴“大产业”,绘就“农业强、农村美、农民富”的乡村振兴新图景。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年07月29日【强信心 看发展·一线调研】传统产业筑基 新兴产业发力——平凉市工业经济稳中有进

- 2025年07月28日【强信心 看发展·一线调研】武威:走出现代农业高质量发展之路

- 2025年04月25日【强信心 看发展·一线调研】金昌:补链强链 向新而行

- 2025年04月30日【强信心 看发展·一线调研】特色农业赋能 产业振兴富民——定西市持续推进特色优势产业发展见闻