【报效祖国 建功西部】

陇上寻秦二十载

——访甘肃省文物考古研究所副研究馆员侯红伟

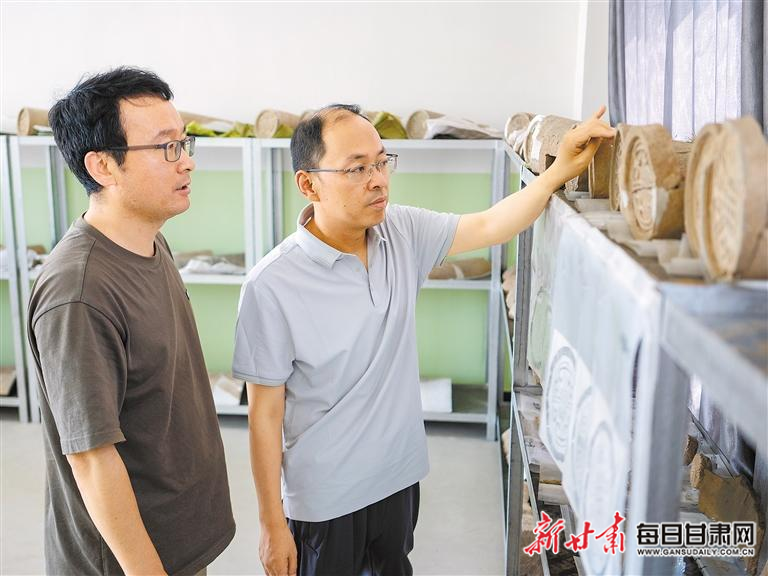

侯红伟(右一)与同事仔细查看四角坪遗址出土文物。 新甘肃·甘肃日报通讯员 樊一航

新甘肃·甘肃日报记者 苏家英 光明日报记者 王冰雅 尚杰

为溯秦源,西安人侯红伟从关中“西进”陇原。

2004年,甘肃省文物考古研究所等五家单位组成“早期秦文化与西戎文化考古”项目组,沿着西汉水脉络,探寻中华民族文明源流。那一年,侯红伟大学毕业,进入甘肃省文物考古研究所工作,也由此开启了他人生的“寻秦”之旅。

一晃21年,异乡成故乡。山顶的风、深夜的月,盛夏的烈日、隆冬的积雪,以及这里的土地,连同埋藏在地下的悠悠历史,44岁的侯红伟都了然于心。

礼县大堡子山、清水李崖、礼县四角坪……他的足迹遍布甘肃陇东南的沟沟坎坎、边边角角。

功夫深处 惊喜自来

刚参加工作时的侯红伟(右二)。(受访者供图)

侯红伟,甘肃省文物考古研究所副研究馆员、四角坪遗址考古队领队。要说他是如何走上考古道路的,多少有些机缘巧合。

“2000年夏天高考后,我正为选专业苦恼,恰好电视直播西安仙游寺法王塔地宫的开启过程。当看到隋代舍利子从鎏金铜棺、石函中现世时,我第一次真切地感受到考古的魅力。更巧的是,那位在直播中介绍情况的考古领队,竟也毕业于我计划填报的西北大学。当即决定,就选考古。”侯红伟回忆道。

当时,侯红伟是全班唯一主动选择这个专业的学生。这看似偶然的起点,与他后来工作中不期而遇的偶然惊喜,却有了一种必然的呼应。

2004年大学毕业后,侯红伟投身考古工作,着迷于这份工作带给他的惊喜:2006年,侯红伟跟随团队发掘礼县大堡子山祭祀乐器坑时,这个初判为残墓的盗洞在下探几厘米后竟发现了迄今最早、最为完整精美的秦国礼乐遗存——秦子镈钟。那一刻的震撼,令侯红伟迄今难忘。

一片瓦当,一方地砖,一套钟镈……深掘一寸,便得一寸欢喜。侯红伟将散落的秦文化“拼图”悉心捡拾缀合,得以一窥那段尘封的历史。

侯红伟的“寻秦”之路,从此越走越远。

家乡陕西考古声名显赫,侯红伟自幼便知道。然而,万事万物总有源头,秦文化的源头,就在甘肃。庞大的秦帝国是如何形成、兴起的?揭露这些历史谜题,正是甘肃秦文化考古的价值所在,也是侯红伟痴迷的使命所系。

20余年间,侯红伟踏遍天水、陇南的考古遗址。一个常思常新的叩问反复出现在心底:历史厚重,踪迹又难辨,如何更好地寻脉秦址,并以考古实证串珠成链,揭开千年前的秦帝国面纱?

2015年担任礼县大堡子山遗址考古领队,2019年担任甘谷毛家坪遗址考古领队,2021年担任礼县四角坪遗址考古领队……侯红伟负责的工作更加繁杂,身上的责任越来越重。

“从被动参与,转变为主动担当。”侯红伟逐渐意识到,必须“跳”出对单个器物或单个遗迹发掘的关注,转向对整个遗址发掘的系统规划。从制定方案、调度人员,到与地方政府、合作单位打好交道,再到保障文物和人员安全等,都得统筹考量。

要实现这种转变,需要以能力的提升为坚实依托,包括田野实践的持续淬炼、理论知识的积淀更新。

有人说,田野是考古的生命力所在。山高路远也好,天气复杂也罢,田野考古发掘都必须“扎下去”。

2020年发掘四角坪遗址之初,侯红伟和大家度过了一段艰难的“开荒”岁月:每年3月份,他们开始发掘,到年底结束,四时更迭皆在镐铲之下;每天,他们都很“难挨”,每日收工后,只能挤进邻近山头电视信号中转站内的几个房间,热乎饭吃不上,上厕所不方便,手机也压根没有信号,天苍苍、野茫茫,唯有孤独相伴。

也有人说,考古人有两把“手铲”,一把是田野考古发掘的必备工具,一把是分析检测考古遗存“潜信息”的科技手段。这些与时俱进的新技术、新手段,能让陇地秦文化重焕光彩。

因此,侯红伟始终没有停下学习的脚步,吸纳最新的考古技术,积累地质学、生物学、化学等各学科知识。用他的话说:“当极具偶然性的惊喜降临,只有做足了准备,才能抓住。”

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2024年08月06日甘肃省文物考古研究所“甘陶淘”文物表情包上线 创意设计源于国家一级文物“人形彩陶罐”

- 2024年06月04日2023年度全国文化遗产十佳图书揭晓 甘肃省文物考古研究所出版作品入选优秀图书

- 2024年03月01日甘肃省文物考古研究所完成4286件文物移交工作

- 2020年11月24日甘肃省文物考古研究所移交白土良墓群出土文物