牛气冲天链千亿

——“牛羊菜果薯药粮种”产业集群建设观察(一)

榆中县城关镇养殖场,农户在牛舍喂牛。 新甘肃·甘肃日报记者 冯乐凯

敦煌市集中发放优质冻精。(资料图)

新甘肃·甘肃农民报记者 王甜

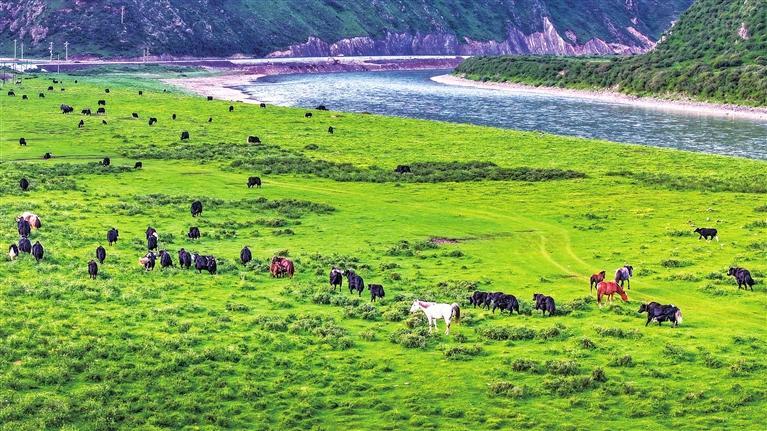

金秋陇原,天高云淡,牧歌悠扬。从祁连山麓到黄河首曲,一场关乎传统畜牧业蜕变的深刻变革,正跨越千里、蓬勃涌动。

作为全国重要的牛羊产业基地,如何让古老牧业焕发现代生机?

政策、科技、融合——三种要素正交织成一股力量,为牧业实现高质量发展赋能。

数据显示,今年上半年,全省牛存栏538.7万头、出栏119.5万头,牛肉产量达15.5万吨,形成张掖武威大众型肉牛、平凉庆阳高品质红牛、甘南临夏高原特色牦牛和河西走廊高产奶牛4个特色优势产业带,“平凉红牛”“天祝白牦牛”等5个区域公用品牌脱颖而出,33个“甘味”牛产品企业商标品牌共同发力,真正成为助力农民增收的“金字招牌”。

政策滴灌 养殖户的“定心丸”

在平凉市崇信县黄寨镇甘庄村的窑洞里,养殖大户侯卓照料着40多头平凉红牛。“窑洞冬暖夏凉,养牛成本比普通圈舍低不少,加上政府补贴力度大,效益很可观。”

侯卓提到的政府补贴,正是崇信县创新的“七补两奖一贴”政策体系——养殖基础母牛每头补贴1000元,利用窑洞养殖额外补贴500元,“见犊补母”再补1500元,饲草补贴250元。

鲜切平凉红牛。 (资料图)

这种“真金白银”的持续投入,让侯卓这样的养殖户年纯利润稳定超过15万元。此外,他还探索出“牛粪肥田—玉米秸秆喂牛”种养结合循环模式,为利润“加权”,降低了种植成本,解决了粪污处理难题,保障了优质粗饲料供应,让经济效益与生态效益并驾齐驱。

受益“政策红利”的还有镇原县盛域沐农农业科技有限责任公司。在这片绿意盎然的生态牧场里,千余头肉牛正悠闲地咀嚼草料,公司享受每头公牛补助1000元、母牛1500元的政策,同时获得政府贴息70%的贷款优惠,每月还有专业技术人员上门指导。

这种创新模式不仅让企业受益,更带动周边农户共同发展。公司为农户提供养殖技术指导和代销售服务,形成“企业+农户”的共赢格局。

镇原县构建了多层次、全覆盖的产业扶持体系,特别是“见犊补母”奖补政策采取“先增后补、应补尽补”方式,实现全县养殖场(户)全覆盖。今年以来,该县已完成见犊补母4741户6644头,核查母牛补助6203户20704头。

放眼全省,各地因地制宜推出的差异化扶持政策层出不穷。

张掖市创新“保险+期货”模式,为养殖户撑起“保护伞”;临夏州推广“合作社+农户”机制,带动小农户融入现代畜牧业;白银市每年设立1000万元奖补资金,专项支持肉牛(奶牛)产业关键环节发展。

……

在政策引导下,全省建成存栏10万头以上的肉牛养殖大县15个,肉牛、奶牛养殖主体达到1781家,肉牛规模化养殖占比达到55%,为牛产业可持续发展奠定了坚实基础。这些多元化的扶持政策,不仅有效降低了养殖户的初始投入成本和运营风险,更激发了市场主体扩繁增量的积极性,为全省牛产业的可持续发展奠定了坚实基础。

数智赋能 牧场里的“高科技”

走进高台县合黎镇的甘肃燕塘传祁牧业有限公司,现代化气息扑面而来。黑白相间的荷斯坦奶牛在标准化圈舍内悠闲踱步,全自动转盘式挤奶机正高效运转。

“目前我们存栏荷斯坦奶牛6013头,日产鲜奶113吨,单产水平达到44公斤。”挤奶厅质量经理马小燕介绍。

这些数字的背后,是科技赋能带来的提质增效。

智能环控系统实时监测着牛舍的温度、湿度等环境参数,全混合日粮配送技术确保每头牛都能获得精准的营养配比,这些科技创新正在让传统养殖业焕发新的生机。

玛曲县木西合乡木拉村环境优美,牛羊肥壮。新甘肃·甘肃日报记者 丁凯

在甘南草原,科技的力量同样令人惊叹。通过5G网络,合作市佐盖多玛乡牦牛基地的实时画面清晰呈现在智慧牧场大数据平台上。

“我们将电子耳标与数据管理平台对接,建立了完整的牦牛系谱信息和健康管理体系。”甘肃牧谷农业科技发展公司负责人杨加木江表示,这项技术不仅为动物防疫提供支撑,还为良种选育提供了数据基础。

甘南州统筹黄河上游生态保护和畜牧业高质量发展,打造了牦牛产业高质量发展智慧牧场大数据管理平台,开发完善系谱信息管理、数字种质资源库、动物防疫检疫追踪核查等8大功能,实现了牛羊生产数据采集和动态监测,有效提升了资源利用率、劳动生产率和产业产出率。

科技创新正在深刻改变甘肃传统养殖方式。

武威市推广高效繁殖技术,提高母牛受胎率和犊牛成活率;定西市引进先进饲草料配制技术,有效降低饲养成本。

通过这些技术创新,甘肃正加快构建智慧畜牧业发展新格局,让传统牧业焕发时代光彩。

链式延伸 产业融合“点金术”

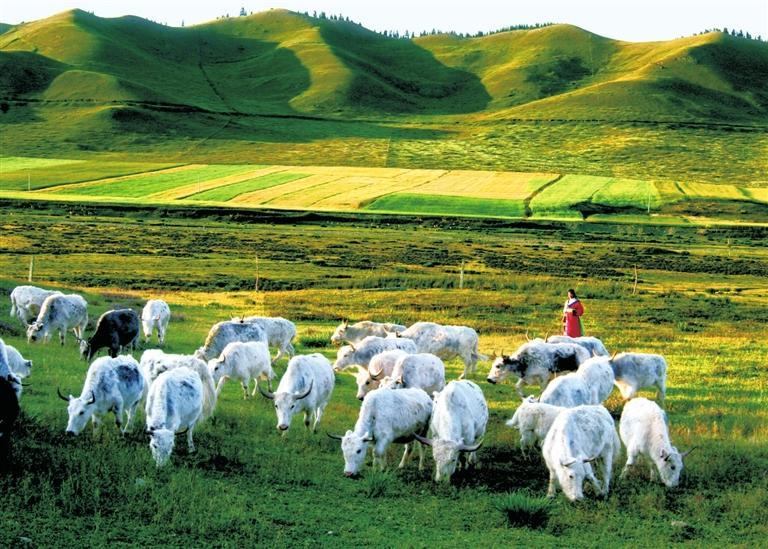

世界白牦牛,唯独天祝有。在天祝县草原深处,一群群白牦牛承载着高原独特印记,沿着一条从牧场到餐桌的全产业链,将来自雪域的馈赠送入寻常百姓家。

近年来,天祝县将白牦牛产业作为县域经济发展的“重头戏”,通过延伸产业链条,大力发展精深加工、旅游、物流、消费等环节,将产业价值最大限度内化于本地,显著提升了产品附加值。

天祝白牦牛。 (资料图)

甘肃汇利泽白牦牛食品产业有限公司便是这条产业链上重要一环。其生产车间内,三条生产线正满负荷运转。

“风干牛肉生产线让高原风味沉淀出独特嚼劲,酱卤牛肉生产线用老卤浸润出醇厚口感,精分割生产线则最大程度保留牦牛肉的鲜嫩本味。”公司总经理于鸿伟介绍,公司采用先进的排酸工艺和智能化冷冻技术,大幅提升了牛肉的口感和保鲜期,年产能达1000吨。

这种多元化、集群化的发展模式,显著提升了天祝白牦牛产业的综合效益。截至目前,天祝县已开发了天祝白牦牛8个系列近30个品种的产品。2024年,全县天祝白牦牛出栏3.82万头,产值达3.5亿元,以白牦牛为主的牛产业全产业链总产值达23.03亿元。

产业融合的丰硕成果,正在甘肃各地的产业版图上绽放异彩。张掖市发展休闲观光牧场,推动农牧业与旅游业深度融合;庆阳市建设牛肉熟食加工基地,开发多种牛肉制品;兰州市建立冷链物流体系,保障牛肉产品新鲜送达。线上,甘肃牛肉产品活跃在各大电商平台;线下,特产店、机场、高铁站都能见到它们的踪影。

这种全产业链发展模式不仅提高了产业效益,更增强了市场抗风险能力。截至目前,全省已培育龙头企业105家(其中省级重点龙头企业95家),涌现出营业收入亿元以上的牛肉制品加工企业3家、肉牛屠宰企业10家,建成肉牛和奶业国家现代农业产业园各1个、省级现代农业产业园13个,为产业可持续发展注入强劲动力。

展望未来,甘肃牛产业已绘就宏伟蓝图:到2025年底,全省牛存栏和出栏量将分别达到556万头、294万头,牛肉和牛奶产量分别达到33.5万吨、135万吨。更令人振奋的是,全产业链产值将突破1140亿元,培育8个30亿级产业大县,真正实现“链千亿”的战略目标,让甘肃牛产业成为乡村振兴的强力引擎和经济高质量发展的坚实支柱。

版权声明

1.本文为每日甘肃网原创作品。

2.所有原创作品,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。违者将依法追究其相关法律责任。

3.每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理对接。如需继续使用上述相关内容,请致电甘肃媒体版权保护中心,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年09月23日【2025年中国农民丰收节特别报道】甘肃打造全国现代寒旱特色农业先行基地行动观察

- 2025年09月23日第八个“中国农民丰收节” 酒泉“丰”景正好

- 2025年09月23日中国农民丰收节兰州新区系列庆祝活动盛大举行

- 2025年09月23日从丰收出发 向未来作答!写在第八个"中国农民丰收节"到来之际